埼玉・住まい・まちづくり2002交流展

埼玉県内の市民・企業・大学・自治体の交流を目的に、各団体がパネル展示による活動紹介、セミナー、交流会等を行いました。

開催概要

<目的>

埼玉県内の住まい・まちづくりの団体が集まり、日頃の活動を発表するとともに、新たなネットワークの構築を目指します。

<場所>

さいたま新都心 彩の国8番館

<期間>

2002年 10/25(金)~10/29(火)

<参加団体>

・日本工業大学伊藤研 ・芝浦工業大学桑田研 ・芝浦工業大学堤研

・まちづくり市民活動を支援する学生NPO「場助っ人(ばすけっと)」

・ものつくり大学中村研 ・日本大学宇杉研 ・JIA埼玉

・埼玉建築設計監理協会 ・埼玉県建築士事務所協会・埼玉建築士会

・埼玉住まいの会 ・高齢者住宅相談ネット ・聖学院NPO

・都市づくりNPOさいたま ・上尾まちづくりの会

・彩のくに豊かな住まいまちづくり推進協議会 ・埼玉県県土づくり企画課、住宅課

・さいたま市 ・さいたま市北部拠点宮原地区まち協

・埼玉大学深堀チーム ・県内工業高校建築科 ・富士見市

・木の家大好きの会 (順不同・敬称略)

<主催>

<主催>

日本建築学会埼玉支所

℡048-861-2394 fax048-861-2384

<共催>

埼玉県、さいたま市

<後援>

都市基盤整備公団

パネル・模型の展示

<展示団体>

県内建築系大学卒業設計優秀作品、埼玉景観賞作品、県内大学の住まいまちづくり提案、秩父まちづくりコンペ受賞作品、松原団地コンペ受賞作品、同潤会コンペ受賞作品、NPO団体活動パネル、高齢者住宅ネットワークの改修事例パネル、民家再生パネル、県内大学生卒業設計展作品、さいたま北部拠点ブース、大宮駅東口区域再生プラン、氷川の杜まちづくり協議会、住まいの会活動パネル、行田まちづくり提案パネルほか

松原団地アイデアコンペ模型展示協力:草加市

<展示の様子>

<交流展 準備 2002年10月25日>

ダンボール(180cm×90cm)を下図のように切断し、それを組み合わせることによりパネル展示用のボードを作成した。

■ダンボール図面

■ダンボール図面

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

■完成図

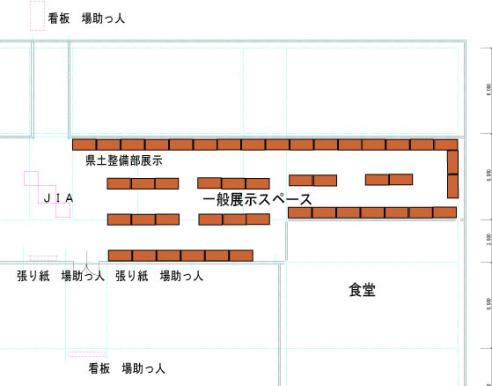

<交流展 会場レイアウト>

展示スペース略図

イベント

<日程表>

|

25日(金) |

第1回学生まちづくり学会 |

学生NPO「場助っ人(ばすけっと)」 |

|

26日(土) |

アーチを組み立てる |

埼玉住まいの会 |

|

|

大人と子供のための建築模型教室 |

芝浦工業大学堤研究室+建築学会埼玉支所 |

|

|

子供のための建築探検隊 |

芝浦工業大学桑田研究室+建築学会埼玉支所 |

|

|

内田祥哉先生講演「建築のつくられ方」 |

JIA |

|

27日(日) |

介護・医療・建築の専門家が行う |

高齢者住宅改修ネットワーク |

|

|

高齢者疑似体験会 |

日本建築学会埼玉支所 |

|

|

ポスターセッション |

|

|

|

お父さんが伝える民家再生 |

日本工業大学伊藤研究室 |

|

|

まち人の集い(交流会) |

|

|

|

住宅改修パソコン診断 |

埼玉建築設計監理協会 |

|

28日(月) |

埼玉都市づくりアカデミー |

埼玉県県土づくり企画課 |

<学生まちづくり学会2002 ~学生が地域で果たす役割を探る~ >

企画・主催 :まちづくり市民活動を支援する学生NPO「場助っ人(ばすけっと)」

後援:埼玉県、さいたま市、週刊まちづくり、まちしゅう、建築学会埼玉支所

コーディネーター:小泉 秀樹(東京大学大学院工学系研究科助教授)

参加団体:まちづくりに関わるNPO・研究室

日時:25日 14:00~17:30

出席者:76名

―概要―

1、開会・挨拶

2、参加団体のプレゼンテーション

3、パネルディスカッション

3-1 学生活動が地域に及ぼす効果

3-2 活動を行う側の組織運営

3-3 活動を通じて個人が得たこと

学生主体で活動をしている団体や研究室をパネリストに向えました。学生が地域活動に参加することは、地域に貢献をすると同時に、学生側も机上では得られない経験を得ています。具体的な活動事例を通じてどのような貢献をし、どのような経験を得ているのか、どのような組織体制で活動を行っているかなどを話し合いました。

<学生まちづくり学会交流会>

企画・主催 :まちづくり市民活動を支援する学生NPO「場助っ人(ばすけっと)」

企画・主催 :まちづくり市民活動を支援する学生NPO「場助っ人(ばすけっと)」

日時:25日 17:45~

参加者:50名

―概要―

学生まちづくり学会2002に参加した多くの団体・個人が、更なる交流・意見交換・ネットワークづくりを目的として交流会に参加しました。

<アーチを組み立てる>

講師:手島 亙さん(埼玉住まいの会)

主催:埼玉住まいの会

日時:26日 10:00~10:20

出席者:6名

―概要―

「接着剤を使わずに木でアーチをつくる」

力学を利用して、接着剤なしでアーチをつくりました。まず、色々な厚さの木のブロックを、半円形の型に合わせて積んでいき、最後に型を抜いて完成です。隙間なくブロックを積んでいくのがポイントで、1度目は失敗して崩れてしまいましたが、2度目は成功して見事なアーチが完成しました。完成したアーチに木のブロックを乗せて、強度の実験も行いました。天気が悪かったせいか、参加者は6人とやや少なかったですが、子供達は見事完成したアーチを前に喜んでいました。

記録者:石井・遠藤

<講演会『大人と子供の建築模型教室』>

講師:堤 和敏(芝浦工業大学)

主催:芝浦工業大学堤研究室

日時:26日 10:20~11:30

出席者:6名(2家族;大人3名、子供3名)

―概要―

数十枚の三角形のダンボールを使って、手作りのドームを創る。

ドームの構造はシェル構造といい支柱を使わなくとも建物が建つ事を、ダンボールを使い実体験する事ができる。ドームの構造を理解する上で卵を使って優しく説明した。

堤研究室の学生を交え3グループに分かれて説明書を見ながらドームづくりを始め、ダンボールの接着にはクリップを使用した。約30分で完成する。完成後、ドームの強度を確認する上でランダムに三角形のダンボールを1枚ずつ抜いていく。2~3枚抜いたところでドームは崩れた。

堤研究室の学生を交え3グループに分かれて説明書を見ながらドームづくりを始め、ダンボールの接着にはクリップを使用した。約30分で完成する。完成後、ドームの強度を確認する上でランダムに三角形のダンボールを1枚ずつ抜いていく。2~3枚抜いたところでドームは崩れた。

―公演内容―

1.堤先生のドーム講座。

例、東京ドーム

2.堤先生の卵は簡単に割れるか?

〈卵を例にシェル構造の説明〉

卵を指で割ろうとしてもなかなか割れない。

実験では、卵を縦にした場合では割れなかったが、横にした場合では割れてしまった。

3.みんなでドーム造り。

3.みんなでドーム造り。

4.ドーム完成記念撮影!

5.ドームの強度確認。

6.解体作業

記録:昌谷 杉浦

<子供のための建築探検隊>

講師:桑田 仁さん(芝浦工業大学)

協力:埼玉アリーナ(清水富治さん)、さいたま新都心バリアフリーまちづくりボランティアセンター 明治生命さいたま新都市ビルLAタワー管理事務所

日時:26日 13:30~

ルート:明治生命ビル→ふれあいプラザ→けやき広場

出席者:約12名

―概要―

さいたま新都心内の建物や広場についての勉強会。実際に建物の中や広場に赴いて目で見て、手で触れ大人にも楽しむことのできる探検でした。

明治生命LAビル内の防災センターではビルのセキュリティシステムの説明を受け、35階では、ボイラー室の見学からの眺望を楽しんだ。

ふれあいプラザでは、さいたま新都心のトイレ・電話・触地図・点字ブロックなどのバリアフリー、またボランティアが行っている活動について説明を受けた。

ケヤキの数・排水の仕組・樹間の距離などの事前に配布していた問題の解答をけやき広場で発表した。

記録:野中

<内田祥哉先生講演「建築のつくられ方」>

講師:内田祥哉 先生

主催・企画:JIA

日時:26日 16:00~18:00

出席者:約30名

―概要―

内田祥哉先生は長年建築界の第一線で活躍された方で、公演内容も、現代日本建築の総括とも言えるお話でした。なぜ外国の人が日本の建築を見たときに驚くのか、その特殊性はどのように育まれていったのか、を主題に第一部は進められました。第二部では、建築の、性能と価値はまったく違うものという観点から、現代の住宅産業での論点をわかり易く解説されました。

―公演内容―

1.現代日本建築の国際性と特殊性

1.現代日本建築の国際性と特殊性