大成建設(株)が、設計施工物件について「施工図無しで施工できる設計システム(施工図レス設計)」を構築し、関東地区において展開を始めた。従来の実施設計図は一般的には施工段階では情報量が不足しているばかりではなく、未確定部分が多く残っているため施工サイドで設計図書を再検討し、施工のための多くの図面を作る必要があった。これが施工図である。そして、この施工図の作成の多くは外注化され、費用の点などに幾つかの課題があった。

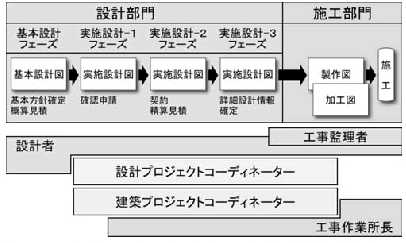

これらの課題を解決するため、新たに設計業務の中に実施設計部門をを設け、従来施工段階で実施していた施工上の課題を含む詳細検討と情報の確定を担当し、より確定度の高い設計情報を盛り込んだ詳細設計図の作成を担当しているとのことである。従って施工部門では、製作図・加工図に類する図面以外は作成する必要が無くなった。

これは、可能な限り上流の設計部門で問題点を前倒しし、解決を早め早めに図っていくという思想に基づくものである。本システムの運用にあたっては、高度なCAD技術が要求されるが、同社では設計者の技術レベルを引き上げ、「施工図レス設計」を可能にしたとしている。

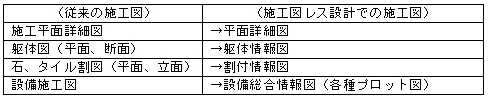

この新たな考えの「施工図レス設計」により、主として外注化していた下表の従来の施工図は不要となり、外注費の削減が可能となった。そして作業所では、従来の施工図の代わりに、本システムで作成されたCADデータから工事に必要な図面を随時引き出すことが可能となった。

表−2.1.1 従来の施工図との関連

「施工図レス設計」は、工事費の低減への画期的方策であるとともに設計者自身がその意思を直接工事に反映できるため、より一層顧客のニーズに的確に応えることが可能となったとしている。

2.1.1 従来の業務における作業・情報・図面の流れ

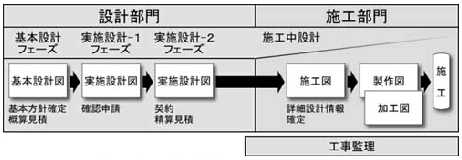

従来、設計施工で建築物を施工する場合、設計部門で作成した実施設計図のCADデータを施工部門に転送し、施工部門でこのCADデータをもとにして主に外注化で「施工図」を作成してきた(図−1.1参照)。今回の設計施工情報の一元化による情報共有には様々な課題があり、これを乗り越えることが必要となっている。

図−2.1.1 従来の作業・情報・図面の流れ

本システムでは設計業務システムそのものを改革し、従来の設計フェーズに「実施設計―3フェーズ」を新設した。この結果、施工部門で「施工図」を作成することなく、実施設計―3フェーズで作成した「施工に必要な情報を盛り込んだ確定詳細設計図」で施工出来るようになった。

図−2.1.2 「施工図レス設計」における作業・情報・図面の流れ

<平成12年11月13日作成大成建設株式会社ホームページ引用>