働乕僗侾

侾乯暔審奣梫

丂丂丒昦堾150彴丄榁尟100彴

丂丂丒墑彴19,000噓

丂丂丒RC5乛0乮儂乕儖晹崿崌峔憿乯

丂丂丒惪晧嬥72壄

丂丂丒愝寁懠幮

丂丂丒寶抸怑堳6柤

丂丂丒岺婜3擭

丂丂丒敪拲姱挕

俀乯拞怱偲側傞巤岺恾

丂嘆僐儞僋儕乕僩悺朄恾

丂丂丂巟揦嶌惉仺尰応僠僃僢僋仺巟揦掶惓仺娔棟僠僃僢僋仺巟揦掶惓

丂嘇憤崌僾儘僢僩恾

丂丂丂奜拲仺尰応僠僃僢僋仺巟揦掶惓仺娔棟僠僃僢僋仺奜拲掶惓

俁乯巤岺恾偵庢傝崬傓忣曬

丂亂嫟捠帠崁亃

丂丂丒愝寁恾彂

丂丂丒嫟捠巇條彂

丂丂丒昗弨徻嵶恾乮戝恇姱朳乯

丂丂丒昳幙娗棟婎弨

丂丂丒巤岺寁夋彂乮尰応乯

丂丂丒梊嶼彂乮尰応乯

丂丂丒幙媈彂

丂丂丒掕椺媍帠榐乮尰応乯丂etc

丂亂嘆偵娭偟偰亃

丂丂丒揝崪恾乮僼傽僽乯

丂丂丒僞僀儖妱晅恾乮尰応乯

丂丂丒寶嬶恾乮僒乯

丂丂丒晹暘徻嵶恾乮尰応乯

丂丂丒愝旛揹婥庢崌恾丄僗儕乕僽恾乮愝旛乯

丂丂丒徃崀婡恾乮僒乯

丂丂丒僀儞僒乕僩恾乮愱栧丆尰応乯丂etc

丂亂嘇偵娭偟偰亃

丂丂丒嬰懱恾

丂丂丒晹暘徻嵶恾

丂丂丒壠嬶恾乮僒乯

丂丂丒撪晹寶嬶恾乮僒乯

丂丂丒堛椕婡婍恾乮愱栧乯

丂丂丒愝旛揹婥庢崌恾乮愝旛乯丂etc

丂仸杴椺

丂丂丂尰応丗尰応偵偰嶌惢

丂丂丂僒丗僒僽僐儞嶌惢仺尰応僠僃僢僋

丂丂丂愝旛丗愝旛揹婥嬈幰嶌惢仺尰応挷惍

丂丂丂愱栧丗愱栧野栋嶌惢仺尰応挷惍

丂丂丂抬剔丗抬剔嶌惢仺尰応僠僃僢僋

働乕僗俀

侾乯暔審奣梫

丂丂丒揦曑乮棉ń冻菽侥卑乯

丂丂丒墑彴11,000噓

丂丂丒S6乛0

丂丂丒惪晧嬥9壄

丂丂丒愝寁摉幮

丂丂丒寶抸怑堳3柤

丂丂丒岺婜4丏5儢寧

丂丂丒敪拲柉娫

俀乯拞怱偲側傞巤岺恾

丂嘆揝崪岺嶌恾

丂丂丂僼傽僽嶌惢仺尰応丆娔棟僠僃僢僋仺僼傽僽掶惓

丂嘇僐儞僋儕乕僩悺朄恾

丂丂丂尰応嶌惢丆娔棟僠僃僢僋仺尰応掶惓

丂嘊巇忋恾偼愝寁恾傪堦晹廋惓偟巤岺恾偲偟偰巊偭偨丅乮愝寁恾偺巤岺恾壔乯

俁乯巤岺恾偵庢傝崬傓忣曬

丂亂嫟捠帠崁亃

丂丂丂働乕僗1偵摨偠丅

丂亂嘆偵娭偟偰亃

丂丂丒嬰懱恾乮尰応乯

丂丂丒ALC恾乮僒乯

丂丂丒寶嬶恾乮僒乯

丂丂丒僗儘乕僾丄奒抜丄悈夢傝摍徻嵶恾乮尰応乯

丂丂丒徃崀婡恾乮僒乯

丂丂丒愝旛揹婥庢崌恾丄僗儕乕僽恾乮愝旛乯

丂亂嘇偵娭偟偰亃

丂丂丂働乕僗1偺僐儞僋儕乕僩悺朄恾偲傎傏摨偠丅

働乕僗俁

侾乯暔審奣梫

丂丂丒僥僫儞僩價儖

丂丂丒墑彴450噓

丂丂丒RC6乛1

丂丂丒惪晧嬥1丏1壄

丂丂丒愝寁懠幮

丂丂丒寶抸怑堳1柤

丂丂丒岺婜10儢寧

丂丂丒敪拲柉娫

俀乯拞怱偲側傞巤岺恾

丂嘆僐儞僋儕乕僩悺朄恾

丂丂丂尰応嶌惢仺娔棟僠僃僢僋仺尰応掶惓

俁乯巤岺恾偵庢傝崬傓忣曬

丂丂丒働乕僗1偺嫟捠帠崁偲僐儞僋儕乕僩悺朄恾偺撪梕傎傏摨偠

傑偲傔

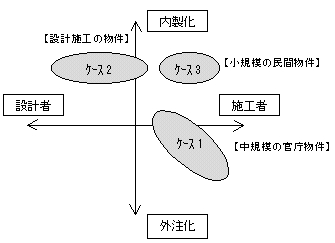

丂拞怱偲側傞巤岺恾偺嶌惢忬嫷偼丄尰応偺婯柾丄忬嫷丄嶌嬈強偵傛傝傑偪傑偪偱偁傞丅俙幮偺応崌堦斒揑偵丄働乕僗侾偑懡偄丅愝寁巤岺偺応崌働乕僗俀偺孹岦偱偁傞丅

丂働乕僗侾偼丄CAD偺儗僀儎乕偱丄寶抸丄愝旛丄揹婥丄嬻挷丄塹惗偺恾柺娗棟傪峴偄丄忣曬傪嫟桳偟偨丅

丂働乕僗俀偼丄愝寁CAD僨乕僞偵庤傪壛偊暯柺徻嵶恾乮巤岺恾乯偲偟偰巊梡偟偨丅

丂働乕僗俁偼尰応嶌惢偺庤彂偒恾柺偱偁傞丅

丂仏彫婯柾偺尰応偵実傢偭偨媄弍幰偺曽偑巤岺恾傪傑偲傔傞椡偑桳傞條偩丅

栤戣揰偲峫嶡

嘆ISO丄埨慡娗棟丄昳幙丄娐嫬摍嬈柋偑憹偊偰偄傞丅(採弌彂椶偑懡偄)

嘇庬庬偺惢昳恾丄巤岺恾偺僠僃僢僋擻椡偑掅偄丅(梫椞傪摼偢僠僃僢僋偺抶偄庒庤)

嘊巤岺恾偺憿傝崬傒嶌嬈偵実傢偭偰柍偄丅(戝婯柾尰応丄抁岺婜偺尰応丄僶僽儖婜偺姷峴)

嘋姱柉偺堘偄丄寶暔偺梡搑丄傑偨愝寁帠柋強偵傛傝恾柺偺枾搙(徻嵶恾偺撪梕)偵嵎偑桳傞丅(恾柺壔偣偢僀儊乕僕傪岅傞愝寁幰傕偄傞丅)

丂乽拞怱偲側傞巤岺恾乿傪傑偲傔傞偵偼丄懡偔偺忣曬偺廂廤丄妋擣傗挷惍偑昁梫偱偁傞丅巤岺恾偺奜拲壔偑慡偰丄尰応媄弍幰偺擻椡掅壓偵偮側偑傞偺偱偼側偔丄巤岺恾傪彂偐偣傞僱僞偺採嫙丄庢傝崌偄挷惍嶌嬈傪懹傞帠偲偵尨場偑桳傞偲巚傢傟傞丅傑偨丄巤岺恾傪憿傝崬傫偱偄偔嬈柋偵庒偄偆偪偐傜庢慻傑偣傞婡夛傪偳偺條偵梌偊傞偐偑嫵堢偺壽戣偱偁傞丅晹暘揑側徻嵶擺傑傝恾偼尰応偱彂偒丄彂偒庤傊巜帵傪弌偡僩儗乕僯儞僌傪愊傓偙偲偑昁梫偱偁傝俷俰俿偺栶妱偼戝偒偄偲峫偊傞丅崱屻偼丄巤岺恾僙儞僞乕丄巤岺恾儗僗丄尰応夞婣偺峫偊傕偄傟丄俙幮偵偍偗傞巤岺恾偼撪惢壔偺曽岦偱偁傞偲巚傢傟傞丅