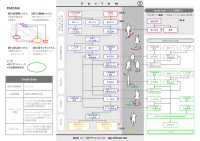

事例集

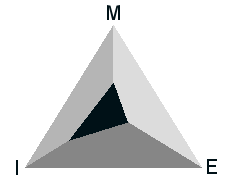

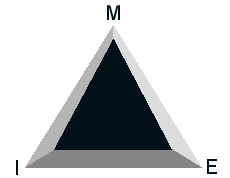

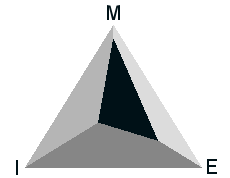

評価について

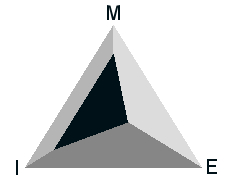

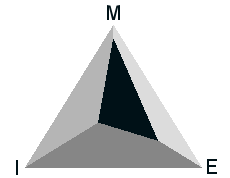

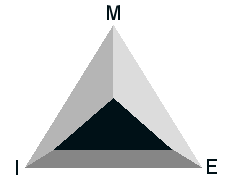

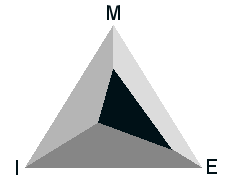

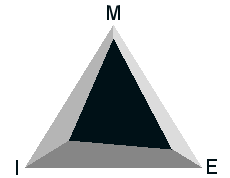

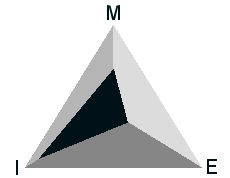

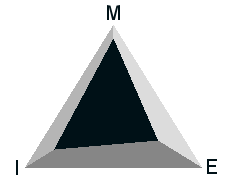

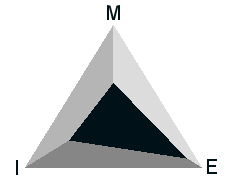

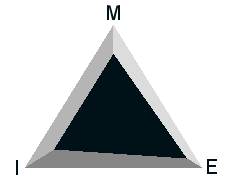

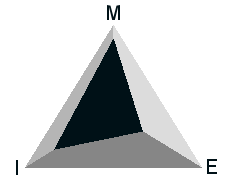

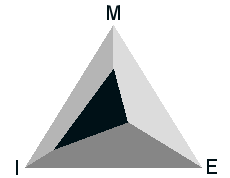

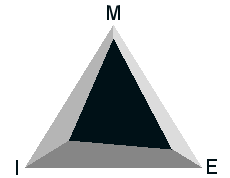

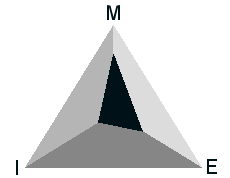

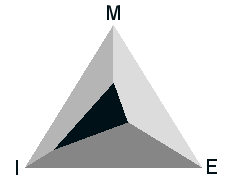

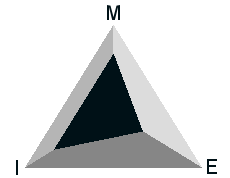

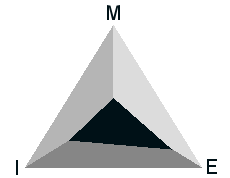

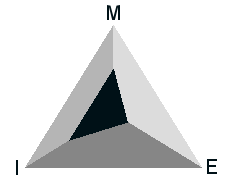

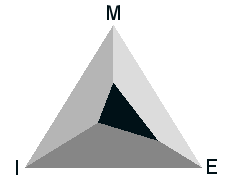

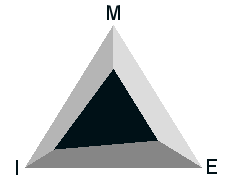

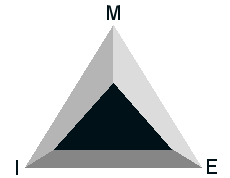

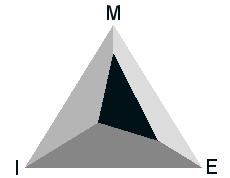

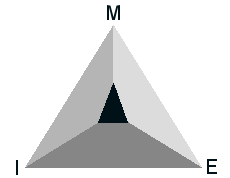

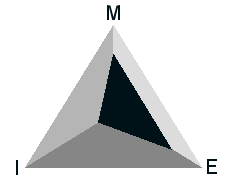

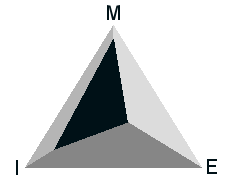

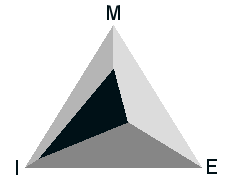

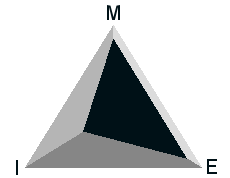

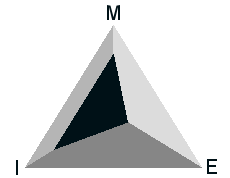

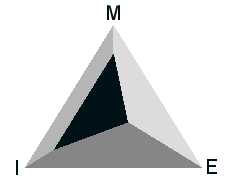

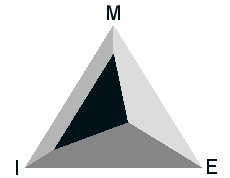

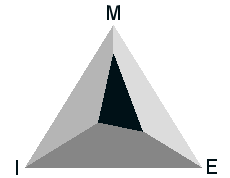

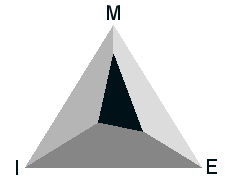

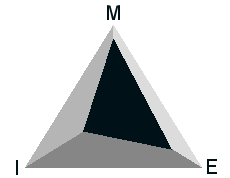

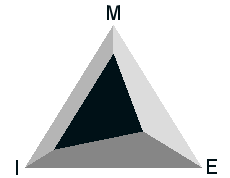

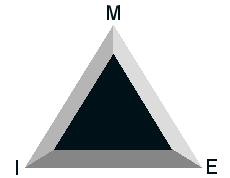

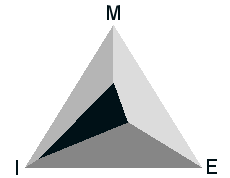

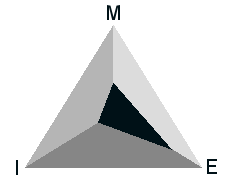

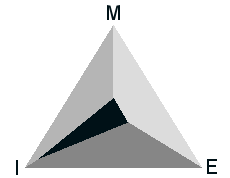

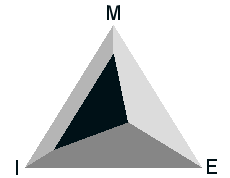

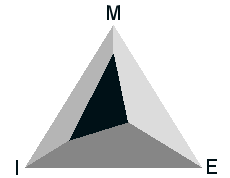

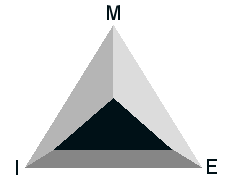

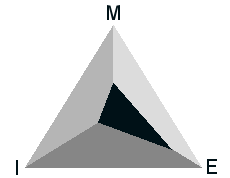

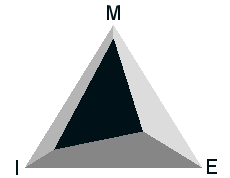

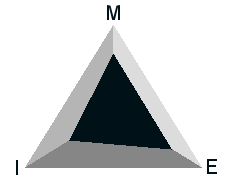

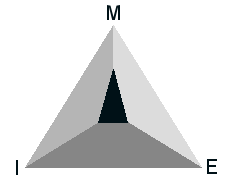

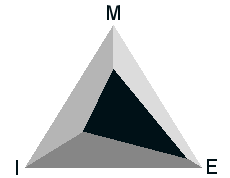

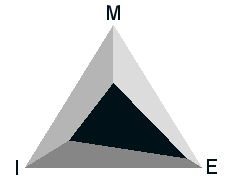

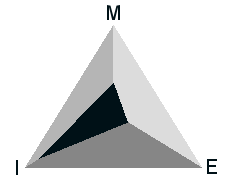

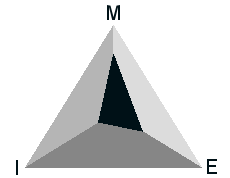

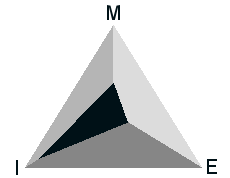

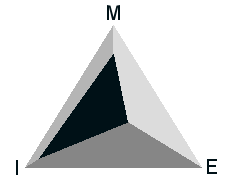

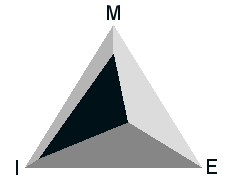

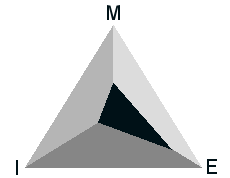

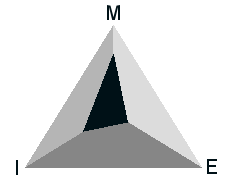

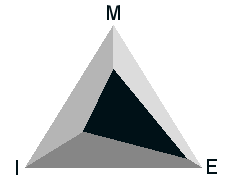

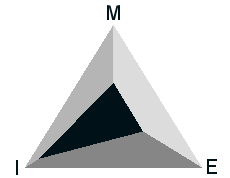

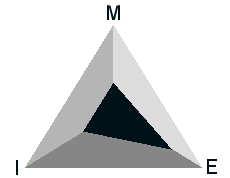

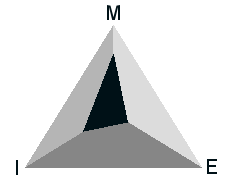

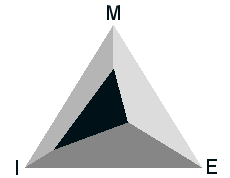

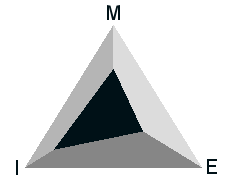

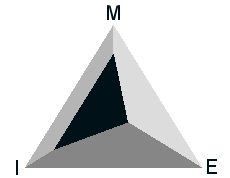

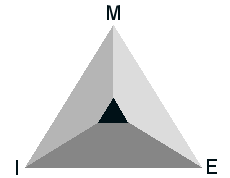

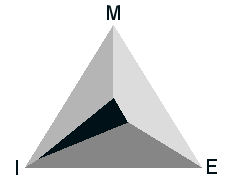

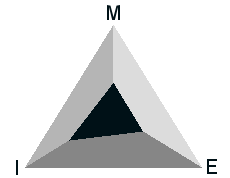

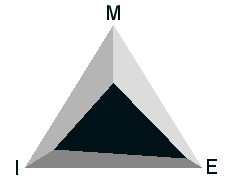

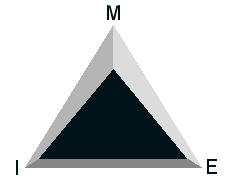

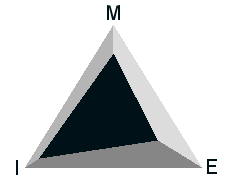

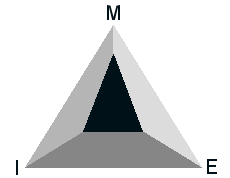

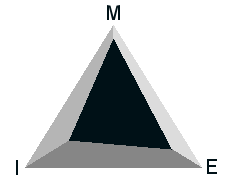

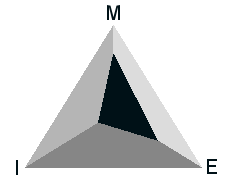

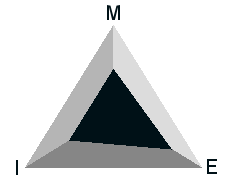

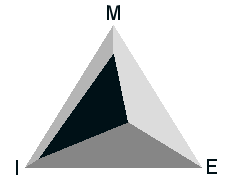

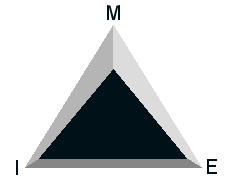

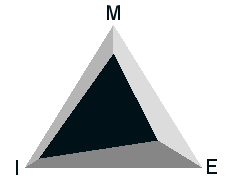

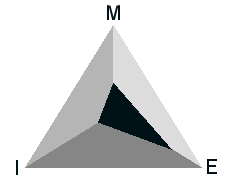

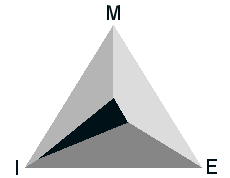

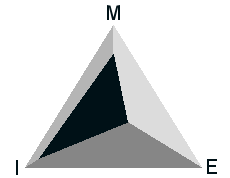

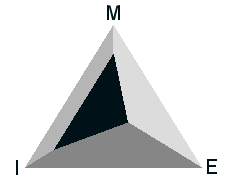

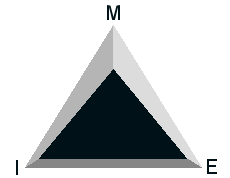

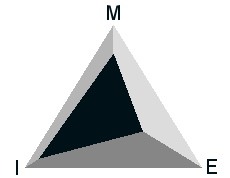

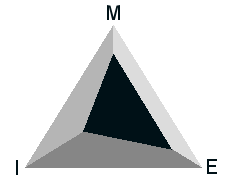

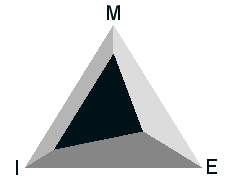

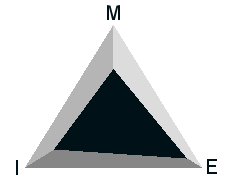

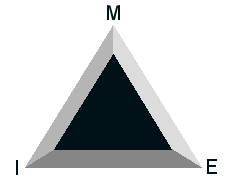

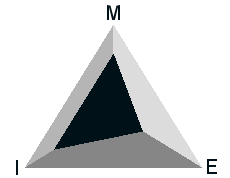

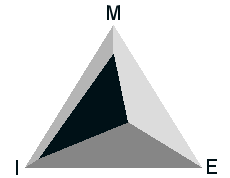

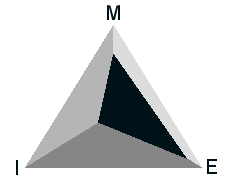

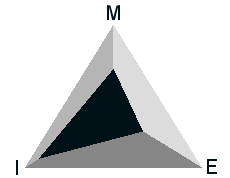

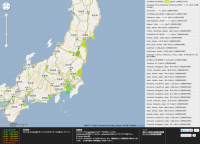

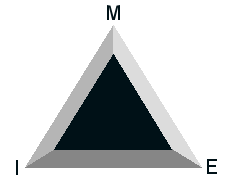

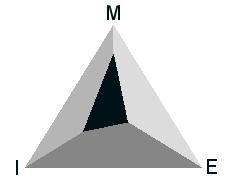

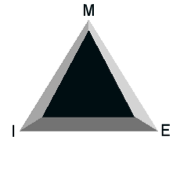

各WGメンバーが、個々の事例に対し「物質(M)・情報(I)・エネルギー(E)」のそれぞれの要素についてどの程度考慮されているか・表現されているかを、主観的に5段階で評価しました。

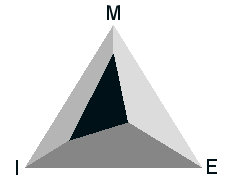

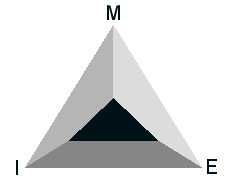

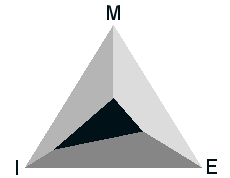

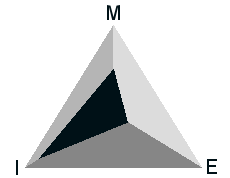

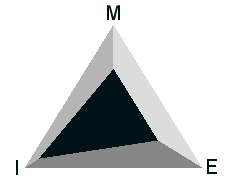

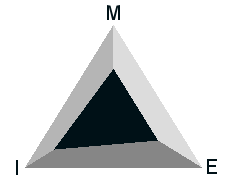

各事例項目においては、上記評価を「物質・情報・エネルギー」を頂点とした三角形の広がりアイコンとして表現しています。黒色の三角形の頂点は、評価点が高いほど三角形を大きくする方向に位置します。

一般的には広がりが大きいものは空間生命化の事例としてふさわしいと考えられます。一方で、生命化建築の発展という時間的な要素も考慮する「系統樹」への位置づけという議論においては、空間の捉え方を大きく変える「分岐点」付近にある事例が鋭角三角形で表現される場合もあります。

これら評価は、空間生命化に関わる議論の現時点でのスナップショットである、と捉えていただければ幸いです。

評価アイコン

E: エネルギー

I: 情報

M: 物質

(黒色部分が評価を示す)

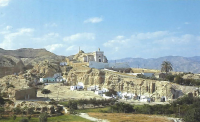

ラスコーの洞窟

Designer: unknown

Era: B.C.10000

現存する人類最古の絵画ともいわれる壁画が描かれているラスコーの洞窟は、トナカイや牛など当時生息していた動物などが描かれている。これらの絵画は、祈りや狩りのための情報などその目的については、様々に議論されている。

いづれにしてもラスコーの洞窟をみてみると、原始時代から人類は空間に情報を記述し、伝達してきたことは明らかである。空間生命化の視点からみてみると、空間に情報を埋め込んだ原点ともいえる事例ととられることができるのではないだろうか。

茅葺・檜皮葺

Designer: unknown

Era: B.C. 8000-

建築の起源は風雨を防ぐ屋根であったと考えられ、その材料として様々なものが用いられる。

茅葺・檜皮葺などは、それ単独では空間を覆う物量を持たない植物(片)を大量に重ねて積み上げることにより、屋根を構成する。

腐食などの経年変化により、屋根材は定期的(茅葺の場合20~50年)で交換する必要がある。しかし労働というエネルギーを注ぎ込んで新たな材への代謝を行うことにより、屋根としての機能を長期間保つことができる。

ニューグレンジ遺跡

Designer: unknown

Era: B.C. 3100-2900

アイルランドにある先史時代の遺跡。

1年で最も日が短い冬至の明け方(日の出直後)に、太陽光がおよそ17メートルの長い羨道(えんどう)にまっすぐに入射し、部屋の床を短時間だけ照らすようにつくられている。

太陽から受け取る『エネルギー』の流れ、そして1年という時間の流れを、建築空間の中に取り込むことで、持続性を獲得しているこの遺跡は、「流れとともに持続する」空間生命化の原初の姿と言えるだろう。

アーチ

Designer: unknown

Era: B.C. 3000-

アーチは圧縮軸力のみで成立する形状であり、引張・せん断力に弱い組積造で空間を覆う場合に適している。重力に抗する構造物内部の力の流れが率直に表現されている形態である。アーチは開口部や橋梁などに利用されたが、後に平行に押し出したヴォールトや円形に回転させたドームのような大空間を覆う構造へと発展している。

窰洞(ヤオトン)

Designer: unknown

Era: B.C. 800-

中国の窰洞(ヤオトン)は、クエバス・デル・アルマンソーラ同様、横穴式住居で、風土と地形を巧みに使った住まいで、生物の巣のようである。石器時代の住居ラスコーの洞窟を、風土・地形などの環境との相互作用、或いは適応という点で現代の住まいにつなげているように思える。

カンボジアの水上生活

Designer: unknown

Era: 100-

カンボジアのトレンサップ湖で水上生活を営む現地民。川の変化と共に常に暮らしている。魚、ワニ、ナマズの養殖所でもあり、カンボジア市民の食を支えている場所でもある。川の流れに、ものの流れ、情報の流れ、エネルギーの流れのすべてが沿っており、現代に存在する原始的な生命化建築である。

スケリッグ・マイケル

Designer: unknown

Era: 6C

アイルランド島の西方の沖合16kmに位置する急峻な岩山からなる孤島に建てられた修道院。

初期キリスト教の僧侶たちは、垂直に切り立った崖の上に「蜂の巣」と呼ばれる石積みの小屋(ドーム状の個室)をつくりそこで暮らしていた。

極限までの厳しさに満ちた「エネルギー」や「物質」の流れが、自然環境からこの島へと注ぎこまれている。この流れに適応する中でつくりだされた環境は、自己解放を求める修道士にとって修行のための理想的な環境となったはずである。

チチェン・イッツアの天文台

Designer: unknown

Era: 6C-8C

メキシコ・マヤ文明の遺跡。

古代マヤの人々は、農耕や戦争のために、太陽や月、星の動きを観測し続け、そして正確な1年の長さを知っていた。

宇宙からの『情報』の流れである「天体の動き」は、古代マヤ人の手によってを建築(天文台)へとその姿を変えた。「流れ」の中に永遠の持続性を獲得したこの建築は、空間生命化の1事例と言えるだろう。

伊勢神宮

Designer: unknown

Era: 690-

伊勢神宮は、第一回の式年遷宮が内宮で行われた690年からおおよそ1300年もの間、遷宮を20年ごとに繰り返してきた。日本神話『古事記』には、天照大神と豊受大神が登場してくる。伊勢神宮では、この二つの神様がそれぞれ内宮と外宮に祭られている。天照大神は最高神であり、この世に太陽のような光を与える神様であるとともに、この世に稲をお与えになった神様とされている。一方、豊受大神は与えられた稲を耕し、育む神様である。2つの神により、豊かな国作りを目指して、農耕豊作を実現するための基本的な役割分担がしっかりとできているメカニズムになっている。このように、日本では古代から「つくる」という単一の概念だけではなく、「つくる」ことと、「育む」ことを分けてとらえ、どちらも重要なこととして考える習慣が存在していたのである。

これは、生命体の視点から建築空間を考えたとき、大変興味深い。つまり、つくるだけではなく、つくった後、維持し持続的に営むという概念が、信仰として古くからあったことを示しており、こうした考えが、日本建築空間の在り方にも少なからず影響を及ぼしていることは否定てきない。

経年や四季折々の変化に合わせて、可変し、維持していく「環境適応化」の概念が日本の伝統的な建築空間に古くから伝承されてきたのである。伊勢神宮はその代表的な建築といえるであろう。WG内でも空間生命化デザインの事例として高く評価されている。

ル・トロネ修道院

Designer: unknown

Era: 12-13C

フランス南東部プロバンス地方にあるロマネスク様式のシトー会修道院。

暗く荘厳な雰囲気の教会堂と眩しいくらいの光で満たされた回廊。繰り返されるアーチがつくりだす光と影のリズム。「光」というものの存在を強く意識させる類まれな建築である。

「光」と「陰」という外界からの『エネルギー』の流れが、静止した石の建築に生命を与える生命化空間の代表的事例。

アンコールワット

Designer: unknown

Era: 12C

ヒンドゥー教と仏教が混在する、歴史の写し鏡のような建築であり、自然の変化と共に存在している。カンボジアの現地民のエネルギーの源である。カンボジアの歴史を伝えるという情報の流れとしての生命性、そして宗教を起点とした市民のエネルギーの流れとしての生命性を持つ建築の例である。

ジェンネ・モスク

Designer: unknown

Era: 13C

マリ共和国の都市ジェンネにある巨大なモスク。

このモスクをつくる材料は、ほとんど「泥」である。雨季に備えて毎年新しい「泥」に塗り替えられる。使用する土は粘土質のものにワラを足して数カ月を要してつくられる。この補修作業には、地元の住民を中心に子どもたちも加わって数千人が参加する。

壊されていく秩序を「代謝」によって持続しようとするこの建築は、空間生命化の本質を示す事例である。

Den Tilsandede Kirke (砂に埋もれた教会)

Designer: unknown

Era: 14C

デンマーク最北端の街Skagenにある中世の教会跡。14世紀につくられたこの教会は、完成当時はデンマーク最大の教会であったが、16世紀頃から砂丘が教会周辺に押し寄せるようになり、1795年に閉鎖される。1810年には教会の建物の大部分が取り壊されるが、高い塔だけは航海の目印として残されることになる。

外界との『情報』や『物質』の流れが変化する中で、その役割を変えながらも環境に適応し続ける姿は空間生命化の事例と考えられる

妙喜庵・待庵

Designer: 千利休

Era: 1492-1501

現存する最古の茶室であり、千利休作とされる唯一の建造物である。にじり口が設けられ、茶室の原型また数寄屋建築の原型でもある。中の茶室、待庵は国宝であり、茶室が2畳、次の間と勝手の間を含んだ全体が4畳半である。極小空間の中に作られる、無駄を極限まではぶいた緊張感の美しさ、「わび」に日本の伝統的な生命への感覚が感じられる。物質の流れ、エネルギーの流れが緻密にデザインされている点が生命化的である。

祭提灯

Designer: unknown

Era: 1530

祭りの際に掲げられる寺社の提灯や、商店街の提灯の多くは、入り口付近、通路やステージの動線上に配置されており、祭りの華やかな気分を盛り上げる空間装置として機能している。提灯の多くは地元の商店の寄付によるもので、コミュニティメンバーが空間デザインに参画できる仕組みとなっている点も見逃せない。住民参加による協同性や、設置するだけでハレの空間が演出できるモジュール性が、提灯を空間生命化を促す文化装置にしている。

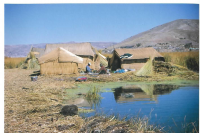

トトラ(葦)の浮島

Designer: unknown

Era: 16C

ペルーとボリビアの国境に位置するチチカカ湖(兵庫県程度の大きさ)に住むウル族は、トトラ(葦)を2mの厚さに敷き詰め、生活している。家は、トトラで編んだマットを木の枝で支えた簡素な造りで、湖上に約2500人が生活している。この浮島の中には、学校や教会を載せた大型のものもある。

水中のトトラは腐るので、3ヶ月毎に新しいものを補充しており、人の生活のタイムスパンに対して、素材(物質)の代謝が強く意識される。また、トトラは、ウル族の生活によく使われるサステナブルな素材で、周囲から簡単に入手できる。これで、バルサと呼ばれる船を作り、漁業も行っている。

茶の湯(作法,道具

Designer: 村田珠光 , 武野紹鴎 , 千利休

Era: 1580-

日本の四季を、室内の釜の位置によって空間を二つ(温かい、涼しい)に分け、茶道具でも、茶碗の広がりを季節に応じて変化させるように、季節や客人に応じたシステムを構築した。作法や道具の継承を通じ、情報の伝達を行う。

トライアンギュラー・ロッジ

Designer: Sir Thomas Tresham

Era: 1597

イングランド中央部のRushtonにあるSir Thomas Treshamの遺言とも言うべき建物。

彼のカトリック信仰を表現するものとして、この建築はつくられている。すなわち「3」という数字である。これは「三位一体」を象徴する数字であり、この建物の至る所に現われている。3階建てであり、どの面にも三つ葉の窓と3つの三角屋根がある。

彼の人生に流れていた『情報』をそのまま建築へと置き換えることで、他の何ものとも違う建築がつくられ、それが持続へとつながっている。

鶯張り <知恩院ほか>

Designer: unknown

Era: 16C

知恩院の御影堂から集会堂、大方丈、小方丈に至る廊下は、鴬張りと呼ばれる工法で作られており、歩くと鶯の鳴き声のような音が出る。今日的視点では、人間の歩行を音に変換して侵入者の状況を伝える装置が組込まれた空間と解釈できる。二条城二の丸御殿も同様な床として知られている。

バロック建築

Designer: unknown

Era: 17C-18C

バロック建築は、中世ヨーロッパにおいて豪華絢爛に花咲いた文化空間である。「バロック」とは、歪んだ真珠に語源をもつ言葉であり、その名前にふさわしく、バロック建築にはルネッサンス建築で使われた規則的な幾何学よりも、楕円形に代表されるような不規則な形をより好んで使われた。

楕円は多焦点を持つ。正円のように1つの強い焦点を持つ視点、すなわち神の視点を持つ形体から、より人間的な視点をもつ形体への変化の時期、とも言われている。いづれにしても、バロック建築はルネッサンス期の古典主義建築に対して、より有機的で流動感が強く、動的なイメージが強いがために、「最初の生命的かつ動的な建築デザイン」ととらえる研究者もいる。

詩仙堂

Designer: 石川丈山

Era: 1641

京都市左京区にある江戸時代初期の文人石川丈山の山荘跡。

天井の低い八畳の座敷に佇めば、緑あふれる庭と一体となった豊かな環境を感じることができる。外部環境に開放しながらも、光、風や音といった外部環境からの『エネルギー』や『情報』の流れを変化させる幾重にも重なる建築的な仕掛けが確かに、一つの空間をそこに強く感じさせる。

動的な「流れ」の中に生命が生じるように、建築と自然との動的平衡を強く感じさせる空間生命化の貴重な事例である。

大徳寺孤篷庵忘筌

Designer: 小堀遠州

Era: 1643

利休の時代に主体であった小間の“厳しい”茶の湯から、広間で開放的 な“綺麗さび”の茶の湯へと、時代とともに展開し、茶の湯の進化を空間的に表している。自然との相互作用によって成り立つ。

雁木

Designer: unknown

Era: 17C

豪雪地域における回廊空間。家屋の倒壊を防ぐため、平入り屋根から直接前面道路に雪下ろしをしながら、表の通行空間を確保するための工夫。

鳴竜 <日光東照宮・薬師堂ほか>

Designer: unknown

Era: 17C

日光東照宮・薬師堂の天井には、竜が描かれており、手拍子をすると竜が鳴いているかのような音が聞こえる。今日の視点からではあるが、神社の空間に対する演出であり、訪れた人々にその空間の本来の目的をあらためて意識させる仕組であろう。手を叩くという人間の行為で発生した空気の振動のエネルギーに対して、準備された物質として空間が呼応する例と考えてよいと思われる。また、参拝者の行為がもたらす結果を、音として空間内を伝達する仕組みとも言える。

京都町屋

Designer: unknown

Era: 17C

通風、採光を考慮した高天井、打ち水。

Cuevas del Almanzora

Designer: unknown

Era: 19C

クエバス・デル・アルマンソーラは、スペインの観光都市カルタヘナとマガラの中間にある。崖の掘られた横穴式住居で、入り口付近に居間、食堂、厨房があり、その奥が寝室となる構成が多い。乾燥地でなければ実現しない住居であるが、風土と地形を巧み建築材料とエネルギー環境に使って生まれた部屋や各戸の出入口に囲まれる小広場は、生物の巣のようであり、石器時代の住居ラスコーの洞窟を、環境との相互作用と適応という視点で現代につなげているように見える。

柱の印

Designer: unknown

Era: 19C

日本には古くから子供の成長に合わせて、家族の身長を柱に傷や印をつけて記録する習慣がある。柱の印は毎日の変化では気づかない変化を、1年という長期的な時間で記録することにより顕在化させる。印をつける行為が、家族の過ごした時間を、空間の中に取り込み、空間をより個人の生活に即したものへと意味づける。身長に印をつけて記録する文化は、日本以外の国でも見られる。マーキングは、ある種普遍的な空間と個人を結びつける空間生命化の技法といえる。

サクラダファミリア

Designer: Gaudi

Era: 19C

有機的な建築の造形で著名なガウディの建築は、空間生命化デザインの議論でしばしば登場する。とりわけなかでも「サクラダファミリア」は、19世紀末に発展した有機体説を具現化した建築であり、ガウディの名前を世界的に有名にした代表作でもある。ガウディ死後、現在においても建設が続行されていることも加わって、空間生命化デザインの事例として、評価が高い。造形において有機的である、というばかりでなく、世紀を超えて増殖し続けるこの偉大な建築は、その時空間的スケールに圧倒される。

Levi's 501XX

Designer: Levi Strauss

Era: 1890

ジーンズの起源はLevi Straussによって作られた炭鉱で働く人のための作業着にある。デニム生地をリベットで留めることで作られるジーンズの形に、デザイン性を加え大衆化したのが1947年の501XXと呼ばれるジーンズである。加工が全くされていない状態から、最初に洗う際にshrink to fit、つまり自分の体にあうように生地を縮ませる。そして長年履き続ける中で自分の体に合った形に生地が伸び、またインディゴの色落ちも進行していく。現在のジーンズはよりファション性を追求しているが、編年経過に耐えられる耐久性とその変化の美しさに生命を感じる。

Porte Dauphine

Designer: Hector Guimard

Era: 1900

Porte Dauphine(ポルト・ドーフィヌ)駅は、アール・ヌーヴォーの建築家Guimard(ギマール)によって設計された。現在、パリの地下鉄2号線の終着駅である。植物の蔓が絡んだような有機的な曲線をもつ支柱と鳥の羽のようなガラスの屋根は、生命につながるものを感じさせる。アール・ヌーヴォーの建築としてあまりに有名で、優れた建築であることに変わりはないが、生命のしくみを用いた今日の建築の生命化とは、一定の距離を置いて考えるべきであろう。

ブロードウェイミュージカル

Designer: unknown

Era: 1910-

NYにある世界のミュージカルの発信地である。舞台装置は演出のために、たゆまなく入れ換わっていく。演者の完璧を求める圧倒的なエネルギーによって、多忙なニューヨーカー達にとっての現実から切り離される空間が作られている。物質とエネルギーの流れが緻密に計画されている点で生命化的である。

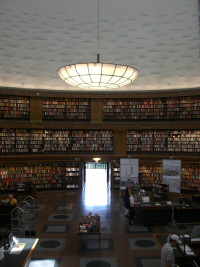

ストックホルム市立図書館

Designer: Erik Gunnar Asplund

Era: 1920-1928

スウェーデンの建築家 Erik Gunnar Asplund氏が設計した図書館である。

巨大な円柱状の空間は、壁面にぐるりと並べられた書架に本がびっしりと納められた開架式の大閲覧室となっている。

この大閲覧室空間を構成するものは、無数の本であると言えるだろう。壁面を埋め尽くす本は、ここを利用する多くの市民によって常に位置を変えられる。また長い年月の中で、古くなった本は取り除かれ、新たな本が加えられていく。すなわち、『情報』の流れこそが、この空間の本質である。

そこに生じる予測不能な自然なゆらぎが、なんとも心地よい空間を生み出している。

「『秩序』は守られるために、絶え間なく壊されなければならない(福岡伸一氏「生物と無生物のあいだ」)」・・・この動的平衡の仕組みよって、この図書館は構成されている。この生命の根幹を為す性質を与えられたことで、この図書館は80年のときを経ても、新鮮な感動を与えてくれる。

そのような観点から、空間生命化の代表的な事例であると考える。

Garden by The National Gardens Scheme

Designer: the nurses of the Queen's Nursing Institute (QNI)

Era: 1927

ナショナルガーデンスキームは、1927年にイギリスで生まれた個人の庭園を公共に公開する仕組み。イエローブックにその年公開される庭のリストとスケジュールが記載されている。公開される3600の庭のほとんどが個人所有の庭。公開日には庭の造り手は、ティーを出してもてなしを行う。その収益は地方の看護婦を支援するチャリティとなっている。イエローブックというプログラムが、庭の作り手とお客様が触れ合う場を作り出し、庭と人々の交流を活性化させるものとして機能している点から、空間生命化の一例と考えるができる。

聴竹居

Designer: 藤井厚二

Era: 1928

京都帝國大学で環境工学の教鞭をとった藤井厚二による実験住宅。クールチューブによる通風計画や、和紙の天井紙による調湿、気密性を高めた木製サッシのディテール等、形態と素材による物質とエネルギーのやりとりが試行された。建築計画では、サンルーム・居間・読書室・客室・食事室・和室が有機的に組み込まれ、坐式と腰掛け式の混在による座面や目線への工夫がみられ、生活の変化により空間が変容。当時、自作の小型住宅の図案を客人に配り、情報の流れにも藤井自身は関心があったことが伺える。

バルセロナ パビリオン

Designer: Ludwig Mies van der Rohe

Era: 1929

1929年、バルセロナで行われた万国博覧会のドイツ館として設計されたこの建築は近代建築において重要な作品の一つである。ミースはこの建築を通じてあらゆる束縛から建築、そして建築空間が自由になり得ることを実証した。構造体から解き放たれたガラスと大理石の壁は自由な方向に分散され、内部と外部の境界が曖昧で、かつ流動的に流れるような回遊空間をつくっていると評されている。石、水、ガラスなど多様な情報を持つ素材で構成された界面により動的な空間を創造している点で、生命化建築として評価した。

サヴォア邸

Designer: Le Corbusier

Era: 1931

ル・コルビュジェの提唱した近代建築の5原則「ピロティ」「屋上庭園」「自由な平面」「水平連続窓」「自由な立面(ファサード)」を具体的に実践している住宅建築。車の動線や住居内に住む人の動線、視線を考慮して設計されている。これらは「建築的散策路(建築的プロムナード)と呼ばれる設計手法として語られる。住居の中心にあるスロープが上下階の移動の中心となっており、人が歩いて登るにつれて景色が変わっていく。空間ユーザの動き、流れ、視点を中心に設計された動的な空間生命化デザインの事例といえる。

落水荘

Designer: Frank Lloyd Wright

Era: 1937

流れる滝の上に、自然と手を結ぶかのように建つ住宅。鉄筋コンクリートによる片持梁のスラブが、水の流れる川の上にテラスやリビングを実現させている。ここでは建築が周りを取り囲む川や森と共生し、一体になることを望んでいる。川の流れをみごとに建築空間に取り込み、自然の営みを建築の内部に融合させたこの有機的建築は、生命化デザインの一つの姿を力強く見せている。

Johnson Wax Research Tower

Designer: Frank Lloyd Wright

Era: 1939

樹木は、地上に立つCantileverであるとの解釈から生まれたこの建築は、Frank Lloyd Wrightが、ウィスコンシン大学の土木学科に学んだことに無関係ではない。平面の中心に配置された階段とエレベータシャフトが一体となり幹を構成し、そこから跳ねだした床は枝、さらにその先の手すりは、末端の枝と解釈できる。地下の構造体は、地中に張り巡らされた根のように建物の転倒を防いでいる。木の構造的原理を力学というフィルターを通して建築に応用した最初の現代建築であろう。また、それに留まらずガラスチューブを通して拡散されたやわらかい光は、木漏れ日のように有機的な内部空間を演出している。

森の墓地

Designer: unknown

Era: 1940

ストックホルムにあるアスプルンドの作品。自然の中にある人の終の住処である。合理的な一面もあり、遺族が顔を合わさないように動線が計画されている。人の流れをデザインしたもてなしの空間であり、物質の流れのデザインが生命化的である。

九龍城砦

Designer: unknown

Era: 1945-1994

香港内にある中国の飛び地という事情から無政府状態となった地域の城跡に人間が流入し、バラック街が形成された。その後1970年代に高層RC化への変態が始まった。旧城壁内という平面的な制限と空港が付近にあったための高さ制限を制約条件とし、流入した人間が確保できる最大限の空間を競い合った結果、階高が異なる・互いに支え合う無秩序な建造物が隙間無く乱立することとなった。1994年解体。

生命の場合は「酸素を最大限吸収できる」「太陽光を最大限受けることができる」といった要求条件(ルール)が生き残る形状を決める大きな要素となる場合があると考えられるが、この事例では細胞にあたる居住空間最大という人間の要求が形態に影響したと推測される。また、人間が占める室・建造物が集合して大きな形状を構成する様子は、珊瑚などの群体を連想させる。

極めて生命的な空間であると考えるが、ルールにおいて考慮されていない快適性や明快性はここには表れていない。

case study house #8

Designer: Charles Eames

Era: 1945-

チャールズ・イームズの自邸兼スタジオ。外壁は透明のパネルが用いられ、屋内にいながらも森の中にいるような外部との一体感がある。この住宅の主役は、人や人が五感で触れるモノ。世界から集めた調度品や自分でデザインをした飾りつけなども空間を構成する大事な要素となっている。生活の道具や生活行為のプロセスが空間を形作る点から、本住宅は空間生命化のケーススタディになりうるものだと考えられる。

Dymaxion House

Designer: Buckminster Fuller

Era: 1945

バックミンスター・フラーは、公共の設備にたよらない住宅としてダイマクションハウスを構想。ダイマクションは、Dynamic+Maximum efficiencyのフラーの造語であり、最少のエネルギーで最大の効率を引き出すことを意味する。軽量な構造のため、家自身を移動させることも可能。また、発電と水のリサイクリング・システムも導入されているためインフラから自立して存在することができる。システムにより住宅は動的なものになり、投入したエネルギーを効率的に活用できる自律性を持ちうることで、住宅は生命性を獲得することができる。 (山本尚明)

Philip Johnson邸

Designer: Philip Johnson

Era: 1949-1995

米国の建築家Philip Johnson氏がコネティカット州ニューケイナンに建てた自邸。Glass House(1949、右写真)、Brick House(1949)など全10棟で構成される建築群である。

不可逆に積み重なる文脈の中で、多様さをも実現した一回性の建築である。

たった一つの受精卵から、非常に複雑なヒトが形づくられるように、一見バラバラに思える増殖の果てに、建築家の強い想い(哲学)が『情報』として明確に流れているという意味で、空間生命化の1事例であると考える。

日本武道館

Designer: 山田守

Era: 1964

日本武道館は日本の武道文化の中心として、1964年に竣工した施設である。現在は広く文化の中心としてコンサートホールとしても使用され、ミュージシャンの聖地としても広く認識されている。建築空間が持つ意味や、その尊厳は特別なものがあり、中で作られる空間の空気感や雰囲気には独特の緊迫感があり、ある種の生命性を感じる。また、中で行われる行事の多様さも特有のものがある。エネルギーの流れに生命性が見られる。

東京カテドラル聖マリア大聖堂

Designer: 丹下健三

Era: 1964

情報を伝達するための象徴的空間、また空間。

Glass house

Designer: Meiji Watanabe

Era: 1965

ガラスの家は、1965年にアメリカでミース・ファン・デル・ローエに師事し、ミース事務所に勤務した経験を持つ渡邊明次が、日本に帰国して作った実験住宅である。ガラスと鉄でできたこの家は、外部環境をそのまま内部に受け、当初夏暑く、冬寒いという、大よそ日本の風土に合わないモダン住宅の典型であった。

しかし、その後家族の増員とともに、ピロティであった1階に住空間を増築し、日よけのために庇を伸ばし、内部空間においてもカーテンに換えてブラインド、障子を付け足すなど手を加えることによって、住み心地のよい住宅へと進化・改良をとげていった。

住宅は、時間とともに変化し、家族のライフニーズや自然環境にフィットする住空間へと進化する「生きもの」であることを実践している例といえる。

中銀カプセルタワー

Designer: Kisho Kurokawa

Era: 1972

中銀カプセルタワーは、郊外に住居をもつ人々にとっての都市のデン(書斎)や地方都市に本社を持つ企業の宿泊施設として計画されたものである。中央にある垂直のシャフトの外側にユニット化された部屋のカプセルが取り付けられる仕組みになっている。メタボリズムの思想をもとに、個の空間の自由な組み合わせを当時の技術的裏付け(主に設備的な仕組み)とともに自在に取り付け可能なシステム建築を提案している。しかし、実際にこのカプセルが自在に取換えたり、取り付けられたのを見た者はいない。概念上は空間生命化的思想を持っていたと考えられるが、当時の技術では、実現しきれなかったのではないだろうか。WG内の議論でも評価が分かれる事例である。

ポンピドゥー・センター

Designer: Richart Rogers, Renzo Piano

Era: 1977

パリ4区にある総合文化施設。この建築では、構造体、電気・水道・空調などの配管、階段・エスカレーターなどが外部にむき出しになっている。余計な柱やパイプスペースなどがなくなった分、内部空間は広々としており、さまざまな展覧会に対応できるフレキシブル性を備えている。

生物は外界との『物質』、『エネルギー』、『情報』の流れに適応するようにその形態を決めている。

当たり前のことであるが、人間の目はその人を美しく魅せる意匠的なパーツではなく、『情報』を取り込む部位である。「外界への適応」が形態へと結びついた点で空間生命化の事例と考える。

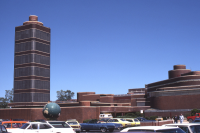

名護市庁舎

Designer: 象設計集団

Era: 1981

空調設備に依存せず、各室の天井に設けられた通風や、強い日射と風雨から守る長い庇が設けられた、地域風土に根ざした建築。

アイスホテル

Designer: many and unspecific persons

Era: 1989-

スウェーデン・ユッカスヤルビ村にあるホテル。

毎年春の始めに、そこを流れるトルネ川からの氷を取り、夏の間は冷たい状態で保管し、寒い季節が訪れるとすぐにホテルをつくり直す。

設計者・デザイナーは入れ替わっているが、この空間をつくりだすマテリアルとコンセプトは普遍である。

DNAに刻まれた『情報』の流れを子孫へと伝えることで種を維持しようとする生命のように、持続性を獲得した建築である。

バイオスフィア2

Designer:

Era: 1991-

アメリカ合衆国アリゾナ州に建設された巨大な密閉型人工生態系施設。

建設の目的は、人類が宇宙空間に移住する際に閉鎖された狭い生態系で生存できるのかどうかを検証することにある。実験ではこのドーム空間の内部で農耕・牧畜をおこない、食料と水分そして酸素を自給自足することを狙いとしている。自立した持続可能な空間への挑戦は空間生命化の大きな目標の一つであろう。

Blob Architecture

Designer: Greg Lynn

Era: 1995-

1995年にGreg Lynnによって提唱されたコンピュータ技術を駆使して設計を行い、有機的な曲面を用いて建築を作っていく流れ。形態は3D CADの中でジオメトリーによってコントロールされていく。Greg Lynnは近年の著書の中で、個の集合としてデザインされるのでなく、全体がジオメトリーによって一度にコントロールされていることを方向性として挙げており、「純粋に空間配置としてジオメトリーは視覚的に支配的なものであり、また、ジオメトリーはいかなる人、いかなる時においても伝えることが可能なものである」と書いている。 (伊藤隆広)

Eastgate Centre

Designer: Mick Pearce (conj. with Arup Associates)

Era: 1996

ジンバブエハラレ市内中心部に建設されたショッピングセンター。

外壁面から窓へのオフセットを大きく取ることにより、外界の温熱環境を増幅してしまう「ガラスの塊」から生活空間を切り離す空間計画としている。

さらに、ハラレ市の気温の日較差が30℃(夜間10℃〜日中40℃)あることを利用し、蟻塚を模した施設全体系でのパッシブ換気システムを採用することにより、通常用いられる「外部エネルギーの供給によるアクティブ空調装置」を排除している。

建築へのバイオミミクリー(自然に学び、生体の機能を産業的に応用する)の典型的な応用例として挙げられることが多い。

参考URL:

http://inhabitat.com/building-modelled-on-termites-eastgate-centre-in-zimbabwe/

http://en.wikipedia.org/wiki/Eastgate_Centre,_Harare

チバウ文化センター

Designer: Renzo Piano

Era: 1998

ニューカレドニア・ヌメア市にある文化博物館。

亜熱帯気候に属するニューカレドニアにつくられる建築として、自然換気により快適な室内環境を維持するとともに、台風等の強風に耐えられるようにその独特の形態は形づくられている。

一方で外装のマテリアルとしては木材を使用し、その土地の伝統的な住居を連想させる。ジャングルの中にたたずむその姿は、ずっと以前からそこに存在していたかのように感じさせる。

見事に外部環境に適応している空間生命化の事例であろう。

Aware Home

Designer: unknown

Era: 1999

米国アトランタにあるジョージア工科大学の実験住宅。人に関わる様々な情報をいかに把握し、いかに蓄え、いかに活用するかが焦点とした研究が行われている。近年は、ヘルスケアを中心として研究が行われており、家庭内にロボットを導入することを目指した研究が始まっている。暮らしの中の情報の流れを捉え、新しいサービスを実現する点で生命化的視点がある。

吉岡徳仁の椅子

Designer: 吉岡徳仁

Era: 2001, 2006

工業・空間デザイナー、吉岡徳仁は「素材に魔法をかけるデザイナー」として世界的に注目を集めるアーティストである。今までに使ったことのない素材を使って、それに触れる人に新しい体験を提供する。身体を介して、人の感性に働きかけるアプローチするデザインの中に生命を感じる。写真はパンの椅子と呼ばれる椅子で、パンと同じように窯で焼いて作られる。物質の自然な流れをデザインに利用している点が生命化的である。

Tangible Bits: Luminous Planning Table

Designer: 石井裕

Era: 2001

MIT media Lab. のTangible Media Groupによる研究。石井教授によって提案された新しいヒューマンインターフェイスであるTangible Bitsを、建築設計の分野で取り入れていこうとする内容。図面、模型、3Dモデル、シミュレーションを同時に机の上に表示させ、手を使ってフィジカルに設計を進めていく。身体を中心に設計を進めていくことは建築空間の生命化に通じるものである。

記憶する住宅(Remembrance Home)

Designer: Kaoru Misaki

Era: 2001-

記憶する住宅は、美崎薫氏が自宅において展開するプロジェクトである。美崎氏は、これまでに自身が書いたあらゆる文章、撮影した写真、読んだ本などをスキャンしてデータベース化している。データの件数は100万件を超えている。これらのデータの検索や閲覧を行うためのソフトウェアや装置を自作し、自宅の中で利用している。このように記憶を蓄積し活用するフィードバック機構は生命の知性の基本的な要素である。

G-SEC Lab

Designer: Akiko Watanabe

Era: 2001

G-SEC Labは、グローバルセイキュりティリサーチセンターラボラトリーの略で、2001年に慶應義塾大学にて文部科学省学術フロンティア助成を受けて建設された研究施設である。200インチの大画面を2つも持ち、そのうち1つの画面は、16面マルチ切り替えができるなど、当時としては、大変高度な情報機器やシステムが装備された空間であった。そのほかにも10台ものPDPが設置され、床には40近くものRGBケーブルが設置され、それらにつないだパソコンやデジタルリソースから自由に切り替えて出力できる仕組みになっている。

したがって、それら複雑な空間を構成する要素の制御系統は、一括してパソコン上で切り替えられるようにシステムデザインされている。

空間内は、多様な利用ニーズに合わせてすべての什器が可動式になっており、ある意味内部の人の活動に合わせて施設環境が支援する設えになっている。

しかし、人の動きに連動して情報環境が対応するなどの知能性や学習性は持ち得ていない。

T

ロンドン市庁舎

Designer: Norman Robert Foster

Era: 2002

日射から建築形状を導いており、市庁舎のガラス面は北に向けることで、太陽の直接光をできるだけ抑え、熱取得を最小限にしている。

特徴的な上体に傾いていく形状は、南に向かって反っており、各階は下に行くにつれて内側に後退し、上の階が下の階の日除けの役割となっている。

サーペンタインギャラリーパビリオン

Designer: 伊東豊雄, セシル・バルモンド

Era: 2002

動的なジオメトリーを使って、柱や壁の概念をなくし構造を成立させたパビリオン。直角のみで構成される静的な建築とは逆に、ある動きの中の一つの場面を切り取ったような動的なジオメトリーを使って建築を作っていくことをCecil Balmondは informalと表現している。伊東豊雄による有機的な建築の、構造と意匠の融合が顕著な一例である。物質の流れがデザインの中に表現された生命化建築の例である。

ソーラーアーク

Designer: 鹿島建設

Era: 2002

三洋電機(株)の太陽光発電施設兼展示施設。

単結晶シリコン太陽電池約5,000枚を用い、630kwの発電量を持つ。太陽光による発電は、植物による光合成を連想させる。また、併設の「太陽電池科学館」の利用電力をまかなっていることから生命の恒常性維持に通じるものが感じられる。

skyear

Designer: Usman Haque

Era: 2002

空中に飛び交う電波(BS,CS,携帯など)のを捕獲し、リアルタイムに風船の色を変化させる。目に見えない情報を可視化する。

センサリング(インプット)とプレゼンテーション(アウトプット)が同期し、情報によって空間がリアルタイムに更新される。

ドライミスト

Designer: unknown

Era: 2003

都市部のヒートアイランド現象の顕在化に伴い、誕生した。No.025の系譜から着想された。

Walt Disney COncert Hall

Designer: Frank Owen Gehry

Era: 2003

ロサンゼルスダウンタウンに突如出現する、アルミの曲面によってできたコンサートホール。有機的な曲面の連続によって建築を完成させるため、Gehry Technologyという会社を設立し、特別な3D CADなど様々な技術を駆使して設計が行われた。形態的な曲面の流れに生命性を感じる。

Puddle Contact

Designer: canade

Era: 2003

Puddle contactは、水面を通すように設置した専用カメラの映像を、水溜りを模した円形のスクリーンに映しだす空間演出装置。映し出される水面は、光や風の波を取り込み、離れた場所の気配を伝える。見上げるように捉えるカメラと、見下ろす画面により、上下感覚が反転しつつも、垂直軸につながった空間体験を促す。風や光が入らない室内に、外界の空気感を伝えることで、空間は揺らぎのある自然を獲得する。このような外部共存性は、空間生命化の一つの指標と捉えられる。

新水俣門

Designer: 渡辺誠

Era: 2004

九州新幹線の「新水俣駅」前の広場に設計・製作されたモニュメントである。自重と風に対して形態発生と構造高適化(最適化)を行い得られた形態は、みかけ上、木に似ているが「かたち」の模倣ではない。設計者によれば、同じような条件で同じような目的に向かうとき、同じような解答にたどり着く現象で、生物学で言う収斂進化に近いものと説明されている。生命は、彫刻のように始めから「かたち」があるわけではなく、発生と進化の過程で環境に適応してその形態に到達する。この意味で、新水俣門は、生命的なしくみを含む形態と考えられる

地中美術館

Designer: 安藤忠雄

Era: 2004

建築家安藤忠雄氏が設計し、瀬戸内海に浮かぶ直島に建てられた美術館である。

来館者は地中に埋まるようにつくられた展示空間で、そこに採り入れられた自然光により作品を観賞する。そのため、一日のうちでも時間によって作品の見え方が変化し、何度訪れても二度と同じ体験は存在しない。ここでは、外界からの『情報』の流れ、建築、体験が一体となって提供されている。たった1度きりの体験さえ心に刻み込むことができる脳の仕組みを意識させるこの建築は、空間生命化の1事例であると考える。

Sing of Smart Sole

Designer: 石川敦雄, 山田純, 宮田弘樹

Era: 2004

第4回スマートITデザインコンテスト(2004年)において「いつでもどこでも誰にでも」部門賞を受賞した作品である。

歩いて移動する人々の行動履歴情報「あしあと」を蓄積し、それを相互に伝達しあう靴型インターフェースである。「あしあと」情報の提示は、足裏へ触角情報として提示する。

一般的なナビゲーションシステムと異なり、本システムにおいて足裏に伝達される情報は、形式化され、分割化された情報ではなく、境界を持たずに連続する、形式化されない「あしあと」情報の部分である。

その「あしあと」を体で感じ、新たな「あしあと」を重ねていく行為の積み重ねもまた、区切ることのできない『情報』の流れである。

ヒトの身体に張り巡らされた神経系は、センサーと信号線で構成されたシステムとして捉えられることが多いが、『情報』の流れの上に生じる「意識としての痛み」の認知こそが、生命と非生命を分ける大きな差異であると言える。

このような『情報』の流れの中での、取得・利用という観点で、生命化の1事例であると考える。

RoomSoundsChronicle

Designer: canade

Era: 2004

部屋の照明のスイッチに、カウンターとカレンダーがついており、スイッチをON、OFFにする度に音が鳴る。1日の中でスイッチに触れた回数が、その日の音として毎日記録されており、日にちを重ねることで積み上げられた音のパターンが、生活のリズムを表現するメロディとなる。この植物との対話に似た、長い時間をかけて向き合うからこそ感じるパターンが、個人にとって空間を生命的なものに感じさせる契機となる。

記憶の砂 Sand of Memory

Designer: 石川敦雄, 山田純

Era: 2005

第5回スマートITデザインコンテスト(2005年)において審査員特別賞を受賞した作品である。

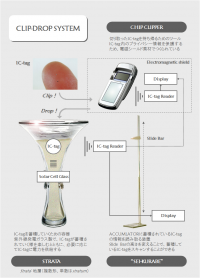

ある個人が手に入れる一生分のIC-tagを蓄積するための容器。人間の成長に応じて、ちょうどその時の背の高さにIC-tagが蓄積されるような3次元形状をしている。

この容器に与えられた役割は、2度と繰り返されない『情報』の流れを処理するという脳の記憶の仕組みにも通じている。「この容器は、その人が亡くなったときに、墓標へとその役割を替える」というストーリーとともに生命化を感じさせる事例となっている。

Reality Mining

Designer: Nathan Eagle et al.

Era: 2005-

Reality Mining Projectは、MITとNokiaの共同で実施された、携帯電話ユーザの人類学的調査である。キャンパスの関係者100人程度を対象として実施された。特徴としては、通話、メールのやり取り、無線通信を用いた端末どうしの接近の記録などにより、これまでの人類学や社会学では困難だった一定以上の規模のコミュニティ内の社会的行動の包括的な記録、可視化を実現した。都市の中での社会的な活動がこのように可視化されてくると、都市が比喩的な意味でなく結合されたシステムとして理解できるようになる。

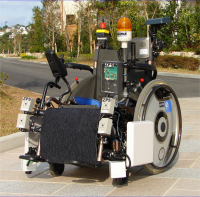

車椅子ロボット

Designer: 清水建設

Era: 2005

通常のロボットは自身で感覚器を持ち、そこから得た情報を自ら判断して制御装置を駆動し行動する。このロボットも、レーザセンサという「目」や、超音波センサという「耳」を持つ。一方でこのロボットに対しては、建物や道路(横断歩道・信号機)も、位置情報を与え(RFIDタグによる)ロボットと対話することにより行動に関与する。車椅子ロボットそのものよりも、むしろこのようなロボット群と対話可能な周辺設備を含めた環境が空間生命的であると言える。

参考文献:http://www.shimz.co.jp/news_release/2005/653.html

寝室環境システム

Designer: Panasonic

Era: 2005

寝室環境システムは、専用に設計された光と音をスマートに統合コントロールすることで、お休み前のくつろぎ環境と、やさしい目覚まし環境を演出するシステム。光の制御プログラムは、生活リズムと光の関係から睡眠・覚醒のリズムをサポートし、より良い眠りを提供するものとなっている。光、照明の生体への作用を研究し、人の生理にあわせて環境が変化するという点から空間生命化の一例と考えられる。

四川大学膜生物学研究所

Designer: Solan Kulper, Audrey Roy and Shuguang Zhang

Era: 2006

MITの卒業生である建築家Sloan Kulperとコンピュータ技術者Audrey Royと、同大学の生命工学の教授Shuguang Zhangが協力して四川省成都市に計画した建物である。建物外観は細胞、内観は分子生物学にインスパイアされたような形で、建物の外皮に散りばめられた出窓群は、研究室とオフィスに付けられたミーティングプレースになるが、これは細胞膜に付く蛋白質をモチーフにしている。また、各部に生物学的なモチーフを多く含んでいる。しかし、この建物と生命の間には、造形のモチーフや形態の模倣以上の関係を見出すことは難しいと考えられる。

情緒障害児短期治療施設

Designer: 藤本壮介

Era: 2006

建築家藤本壮介氏が設計した情緒障害児のための短期治療施設である。

「部分」の個室に分割されるようでありながらも、決して「全体」から「部分」を切り離すことのできない無境界性をもった建築である。

その中で居住者は、自由な距離感の選択と偶然の交流を自然におこなうことができる。

他者との間の偶発的な『情報』の流れこそが、私たちの「心」を発達させる。この建築は、そんな脳と心の仕組みを具現化しており、新しい形の空間生命化の事例である考える。

アップルストア NY

Designer: unknown

Era: 2006

NYのSOHOにあるアップルの直営店。宙に浮かぶリンゴは加速する情報の流れの象徴であり、全体はアップルらしいミニマルなデザインで統一されている。PCの向こう側で流れる大量の情報のように、地下の人の存在は外からは見えないが、だからこそ人をストアへと誘う。人と情報の流れを商業的に高い精度でデザインされている点が生命化的である。

CREATUREs Tabby

Designer: Atsuro Ueki

Era: 2006-

Tabbyは照明器具であるが、内蔵されたファンが緩急を付けて動作し、また白熱電球が同じくリズムを持って明滅する。ファーに被われた外観と相まってあたかも見たことのないほ乳類のように見える。また手で触れると赤外線センサー反応し、それらの動作が変化する。このように、個体としての自律的なリズムを持ちながら、外乱に対して反応することは、生命の一つの特徴を模しているといえる。

植物インタフェース

Designer: Ken Kuribayashi, Riko Sato, Hiroya Tanaka, et al.

Era: 2006-

慶應義塾大学田中浩也研究室において、生きた植物を入出力のインタフェースに用いるという研究がなされている。例えば写真に示しているmerririumは、水槽の置かれた周囲の音や動きをセンサーによって検知し、二酸化炭素と光の供給量を変えることで、周囲の賑わいが水草の生育状況として表現される。生きた植物が、空間を利用する人間とのインタラクションによって変化する人工環境の一部として用いられているという意味で特筆すべき取り組みである。

iLogHouse

Designer: Akiko Watanabe, Hiroshi Nishizawa, Akihiko Kodama, Environmental Planning Laboratory Inc.

Era: 2006

iLogHouseは、慶應義塾大学と三菱地所の共同で実施された未来の住宅展示である。「私を記録する家」をキーワードに、デジカメで姿を記録する姿見やその日の出来事を親子で共有する浴室、またライフスタイルの記録によるヘルスケアのための機器などを展示した。記憶する住宅とコンセプトは類似しているが、情報コンテンツだけでなく日常的な生活の様子を記録し、住人にフィードバックしてその生活を改善するというより生活に根ざした提案を行っていることが特徴である。

積層アーチの家

Designer: 朝山秀一, 前稔文, 村山実, 協力:杉山聡

Era: 2007

この住宅は、植物のもつ分岐性と自己相似性をフラクタル幾何学に基づき屋根の構造と形態に応用したもので、屋根面の凹凸が、風による揚力と抗力のバランスを保ち、風に強い構造を実現している。樹形や鮫の肌には、適度な凹凸があり、それが風や水の抵抗を減らすのと同じ原理が働いている。植物の形態システムを構造体の形態や強度に生かしているという意味で、生命的な形態と考えられる。

キノコノキ

Designer: 宮下信顕、中楯哲史、石川敦雄、山田純、宮田弘樹、金箱康幸

Era: 2007

東京ガスが主催する建築環境デザインコンペティションの第21回「身体と頭脳を鍛えるコミュニティモデル」(2007年)において優秀賞を受賞した作品である。

都市に通勤・通学してくる人々が持ってきた新聞紙や雑誌などの古紙を再生してブロック状の培地として再利用することによりキノコを育てる都市施設である。

キノコが生育する培地ブロックを建物外装の一部として用いている。これにより、利用者のふるまいやキノコの生長を建物の機能の一部として取り込み、光や温熱環境を利用者が好ましいと感じる状態へと自然と導くことを想定している。

この建物では、外装や機能が利用者の偶然のふるまいやキノコの自然な生長により決定される形式をとることで、自然(人間、環境、生物)のもつ多様性に柔軟に対応する建築となっている。

身体を構成するタンパク質のアミノ酸が絶えず入れ替わりを繰り返すという動的平衡を通じて生命体を維持しているように、この建築はまさに人々と生物(キノコ)のふるまいがもたらす『物質』や『エネルギー』の流れにおける「動的平衡」によりその身体を維持している建築である。そのような観点で空間生命化の1事例であると考える。

ふじようちえん

Designer: 手塚貴晴、手塚由比

Era: 2007

東京都立川市にある幼稚園であり、「でっかい遊具」をコンセプトとして設計された。園内に遊具は一つもなく、建築自体が遊具として機能している。子どもたちは屋根を突き抜けるケヤキの木にぶら下がったり、屋根の上を走りまわって一日を過ごす。身体的な刺激にあふれたこの建築には、生命性を感じる。

Urban Pixels

Designer: Susanne Seitinger, Danny Perry, William J. Mitchell

Era: 2007-

Urban Pixelsは、MIT Media Labにおいて研究されている照明器具である。インテリア/エクステリアを問わず、都市空間には多くの照明器具がある。それらをネットワークに接続して制御できるようにすることで、都市の風景に埋め込まれた情報提示装置として用いるという試みである。現状では照明のハードウェアの開発に留まっているが、他の事例が示すように生命の特徴を捉えるにはソフトウェアや環境とのインタラクションのデザインが必要であり、その段階には至っていない。

ミラカルテ(Mirror-Karte)

Designer: Akihiko Kodama, Minako Kubo, Figla Co., LTD.

Era: 2007

ミラカルテは、慶應義塾大学とフィグラ(株)が共同開発した、鏡と一体となった美容院の画像カルテシステムである鏡の表面加工により、マジックミラーの背後にカメラを内蔵してカット終了直後の撮影を可能とし、また鏡の一部をプロジェクタースクリーンとして利用しこれまでの履歴を表示する。iLogHouseのコンセプトを継承し、美容院という場における情報の記録とフィードバックによって客が受け身にならないアクティブなコミュニケーションを実現する。

マイクログリッド

Designer: 大成建設

Era: 2007-

中央集中型のエネルギー供給から、マイクロスケールでエネルギーを分配していくモデル。成立可能な地域モデルを定量的に評価し、各実施条件パラメータを変動させて、その時々の最適化(デマンド・レスポンス)を図る手法。

Magnetic Movie

Designer: semiconductor

Era: 2007

NASA宇宙科学研究所内の太陽や太陽風から生じる磁場のふるまいを、研究成果を元にビジュアライズをした映像。ヒューマンスケールの空間においても、宇宙・地球からの磁場の影響があり、我々の生活空間が不可視、不可聴の現象に満たされていることを気づかせてくれる。

日東工器新本社

Designer:

Era: 2008

住宅地の中にあるワークプレイスは、外部との境界を外部可動ルーバーにより、日射や自然換気等と協調して自動制御することにより、周辺との柔らかな境界を構成している。

神奈川工科大学KAIT工房

Designer: 石上純也

Era: 2008

建築家石上純也氏が設計した神奈川工科大学の施設(工房)である。

境界はないのにまとまりや広さを感じることができる「全体と部分が限りなく近くにある」空間である。

ヒトの脳に生じる「意識」のように、部分にある情報が、そこに留まることなく周囲に流れ出し、その溢れ出た『情報』が相互作用を生み出す。その際に全体として生成される「何か」を強く期待させる建築であり、空間生命化の事例であると考える。

風鈴 (Furin)

Designer: takram Design Engineering, 伊東豊雄建築設計事務所

Era: 2008

ホテルニューオタニのオカムラのショールームにて行われたインスタレーション。天井からつり下げられた300個の風鈴が鑑賞者の接近に反応して音と光を放つ。その際に隣接する風鈴にも刺激が伝搬する。ネットワークを介した情報の伝搬によって風鈴が非線形に予測不能な反応をする様は、情報交換する生物の群体や連結された細胞を思わせる。

Cast Oven

Designer: Keita Watanabe, Shota Matsuda

Era: 2008

Cast Ovenは、電子レンジの扉にディスプレイを取り付け、レンジを利用する際にタイマー設定した時間と同じ長さの動画をオンラインの動画共有サービスからダウンロードし、待ち時間に閲覧するという提案である。生命の特徴は主に時間軸上のダイナミクスにあり、今後の環境の設計においては空間のスケールやボリュームだけでなくこのような時間の使い勝手という観点も必要だというのが作者らの主張である。

センシング技術・解析技術と連携した室内環境制御

Designer: 大成建設

Era: 2008-

植物が日光等の外界からの作用に相互作用するように、この研究では温熱・光環境に影響を与える開口部の開閉・ブラインドを制御することにより、照明・空調を協調制御し、各住戸の快適性を保ちつつ、需要を平準化する。

Life Wall

Designer: Panasonic

Era: 2008

ライフウォールは、壁一面がテレビになる未来のリビングの提案。ジェスチャーによる直感操作が可能で、ブローバンドネットワークに接続することで様々なコンテンツや等身大のコミュニケーションを楽しむことができる。ディスプレイが人の動きを検知することで、空間が人に寄り添って変化するメディア体験が生み出されている。状況に合わせた多様な空間変化により、ある時はテレビになり、ある時は人を癒す風景となり、ある時はテレビ電話となる。この空間を多様性の観点でみると、ライフウォールはくらし環境の生命的な成長・進化を可能にするものである。 (山本尚明)

Studio in green

Designer: selgascano

Era: 2009

スペイン・マドリードの建築事務所selgascanoが建てた自社オフィスである。

自然を取り込むことで変化を与えようとする建築は数多いが、この建築は「建築の内部に自然」ではなく、「自然の内部に建築」を徹底しているところが特徴的である。

決して制御できない外界の『エネルギー』や『物質』の流れの中に建築空間を置き、そのバランスの上に空間を成立させているという点でこの建築は空間生命化の1事例であると考える。

Zipcar iPhone app

Designer: Zipcar

Era: 2009

ZipCarは、北米最大のカーシェアリング事業者である。従来はPCなどでオンラインから予約を行い、会員カードによって解錠等の認証を行っていたが、近年リリースされたiPhone用アプリケーションを用いると、予約〜車の発見〜解錠に至るすべての処理がiPhoneを用いて行える。交通システムは都市の動脈と言われるが、これまでは公共交通機関か完全に個人の所有する車などの移動手段かの二つが主な選択肢だった。ITを用いることで、共有された交通手段の柔軟な運用が可能とる。

eco ideas house

Designer: Panasonic

Era: 2009

エコアイデアハウスは、大きく2つのコンセプトがある。ひとつは、「風・光・水・熱」の自然の恵みを上手に活かすこと。もう一つは、省エネ機器を導入し、燃料電池・太陽光発電にてエネルギーを創りだし、リチウムイオン電池に蓄エネを行うエネルギーマネージメント。この2つのコンセプトにより、CO2±0のくらしの実現が目指されている。空間生命化の観点から見ると、自然の恵みを有効活用し、住まい自らがエネルギーを創りだし最適利用できるこの家は、生命がもつ環境に対する適応性、自立性を持ちえていると言える。エコアイデアハウスは、大きく2つのコンセプトがある。ひとつは、「風・光・水・熱」の自然の恵みを上手に活かすこと。もう一つは、省エネ機器を導入し、燃料電池・太陽光発電にてエネルギーを創りだし、リチウムイオン電池に蓄エネを行うエネルギーマネージメント。この2つのコンセプトにより、CO2±0のくらしの実現が目指されている。空間生命化の観点から見ると、自然の恵みを有効活用し、住まい自らがエネルギーを創りだし最適利用できるこの家は、生命がもつ環境に対する適応性、自立性を持ちえていると言える。

Urban Tree House

Designer: Fujii,Watanabe,Shimizu,etc.

Era: 2009

「Urban Tree House」(日本免震構造協会15周年記念事業国際コンペ優秀賞)は、究極の免震構造を用いた幹にリサイクルされたコンテナを活用し、それらの組み合わせにより、使用ニーズに合わせて建築することも減築することもできるシステムを持つ。

「Urban Tree House」では、これらのシステムとデザインの融合により、サスティナブルな2050年の建築・都市のビジョンを描いた。

幹には、センサーが取り付けられ緊急地震速報に応じて地震力をほとんど受けない究極の免震構造を実現する。幹は、油圧で浮上させると摩擦力が70KGになり、通常重さが35tもする幹を人力で容易に動かし、環境に適応した必要な建築空間の構築が自在にできる仕組みである。

「Urban Tree House」のように、これから経年変化や時間軸の概念を取り入れ、情報や工学の先端技術を活かして、人々の生活行動やニーズに合った空間生命化デザインのコンセプトに基づく建築空間の新たな創造が期待される。

実際にまだ建っていないドローイング・アーキテクチュアではあるが、空間生命化デザインの事例として、WG内からは高い評価が得られたプロジェクトである。

Hi Line

Designer: Diller Scofidio + Renfro 他

Era: 2009 (1930-)

Hi Line は、1930年代にNYマンハッタンウェストサイドの大きなマーケット地区に、食物などの物資を運ぶ鉄道の高架線として建てられた。しかし、車での輸送が主流になった1980年代以降は、鉄道が走らなくなり廃墟と化した。1999年ごろからNPOを中心としたコミュニティ団体が積極的に働きかけ、NY市の協力を得て、昔の鉄道路の面影を残したパブリック公園に様相を変えた。現在では、新しいNYの名所となり近隣地域の活性化にも効果をあげている。市民からの寄付や助成金を基に少しづつ高架線から公園へデザインが進む様子は真に生命化デザインそのものである。

Archtecture Mapping

Designer:

Era: 2010

既存の建築物のファサードに映像をプロジェクションすることで、ソリッドな構築物を、インタラクティブなファサードに変化させる手法

音声によってファサードの映像が変化するインタラクティブファサードなど、複雑に変化するファサードが登場している。

ソニー大崎西新ビル

Designer: 山梨知彦, 羽鳥達也, 石原嘉人, 川島範久/日建設計

Era: 2011

多孔質な陶器製の管でつくったすだれ。屋根で集めた雨水が陶器管の中を流れながら、表面から蒸発する気化熱により陶器管の表面温度は低下し周辺空気を冷やす外装システム。インドやイラクなどの暑い地域の、素焼きの壷の中の冷たい水から着想した。

Facebook

Designer: Facebook, Inc

Era: 2011

Facebook, Inc. が提供する、オンライン上のソーシャルネットワークサービス。2011年現在5億人のユーザーが登録し、2011年のエジプトにおける大規模デモ拡大のきっかけになったサービスの1つとして注目をあびる。

ソーシャルネットワークの自立分散型のネットワークによって拡大した騒乱が、中央集権的な国家権力に対峙する、象徴的な出来事となった。

Pachube

Designer: Pachube, Inc.

Era: 2011

環境の情報をクラウド化し、共有するオンラインサービス。東日本大震災後に起きた原子力発電所の事故により、放射線線量を中心として、環境の情報を共有化する動きが広まった。政府などが発表するデータに加え、分散された個人のデータをクラウド化することで、信頼性の指標となり、環境の情報が様々な方法で可視化された。

節電なう

Designer: Ondra Project

Era: 2011

家庭内の毎日の消費電力を測定することができるガジェット。コンセント1つ1つに設置するのではなく、分電盤に取り付けることで、家庭内全体の電力が測定。キット自身は、大量生産の完成品ではなく、オープンに手に入る素材、工具等を使い、個人レベルでの自作が可能。製造方法もサイトで公開をしている。

グラナダパフォーミングアーツセンター

Designer: 隈研吾

Era: 2013

隈研吾の近年の作品の方向性を最も表す作品の一つである。6角形の繰り返しによって空間が生成されていく。ある単位(遺伝子)がいかにして環境と闘いながら(あるいわ正確にいえば環境に負けながら)生きられる全体を生成するかの驚くべき過程から学んだ、「生成」のダイナミズムこそが有機的建築の本質であると隈研吾は語っている。

参考文献:

隈研吾建築設計事務所:スタディーズ・イン・オーガニック,TOTO出版,2009

Fab Lab House

Designer: IAAC / MIT’s CBA /Fab Lab

Era: 2010

隈研吾の近年の作品の方向性を最も表す作品の一つである。6角形の繰り返しによって空間が生成されていく。ある単位(遺伝子)がいかにして環境と闘いながら(あるいわ正確にいえば環境に負けながら)生きられる全体を生成するかの驚くべき過程から学んだ、「生成」のダイナミズムこそが有機的建築の本質であると隈研吾は語っている。

参考文献:

隈研吾建築設計事務所:スタディーズ・イン・オーガニック,TOTO出版,2009