| 社団法人 日本建築学会 近代の空間システム・日本の空間システム 特別委員会 |

概要

「近代の空間システム・日本の空間システム特別研究委員会」委員公募近代の空間システム・日本の空間システム特別研究本委員会

近代の空間システム・日本の空間システム特別研究推進小委員会

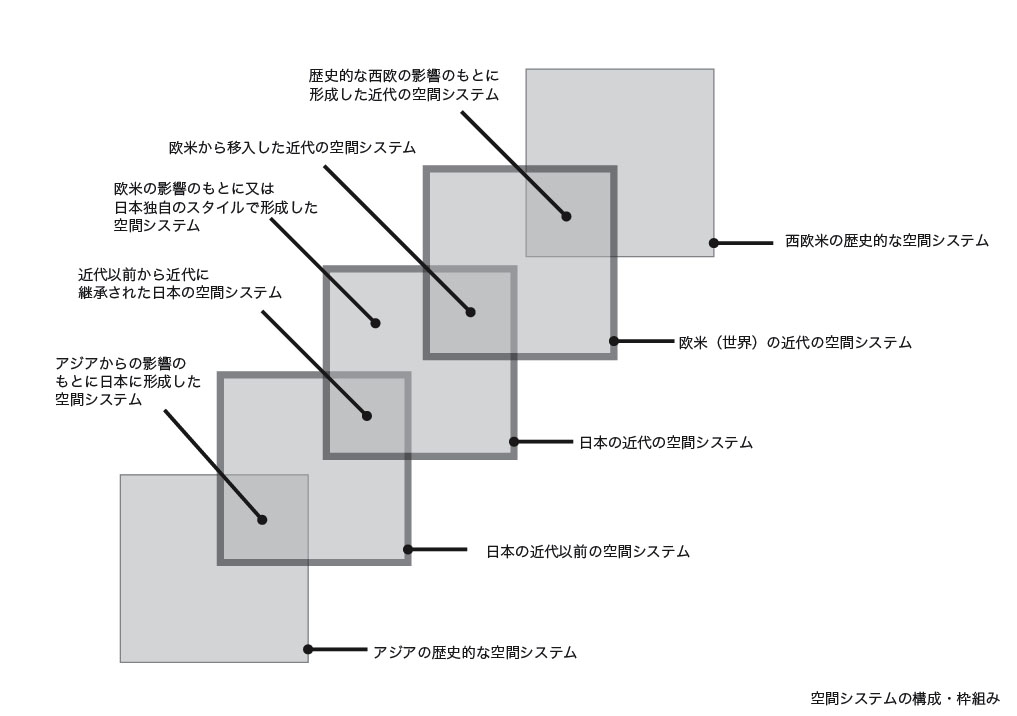

活動目的(移行は特別研究本委員会、特別研究推進小委員会共通)地球環境と地域文化環境の継承・持続のための新たな時代の空間システムを構築するには、近代の空間システムを批評的に検討し、地域文化環境に根ざした地域固有の空間システムを再構築できるフレームを日本建築学会として基本的に検討する必要がある。 西欧に根拠をもつ普遍性と合理性を主張する空間システムは16世紀以来、非西欧地域に侵入・普及し、地域に伝承してきた空間システムを転換してきた。日本は自ら政策的にそれ取り入れ、実施・先導してきた。この経過についての検討が、今日、日本の空間計画における近代化を理解・評価する一視点として重要視される。そして、この近代化の方針を新たな環境持続、文化継承の側面から基本的に再検討し、新たな地域と都市を再生するシステムを構築する時点に現在がある。 近代の空間システムについては1960年代以降、様々な課題があることが建築デザインや都市計画も含まれる幅広い範囲で多様に指摘されてきている。21世紀に入った現在では、新たな社会と環境の持続的発展・保全の時代の認識は社会全体の合意をえられるところにきている。従って現在の時点において近代の空間システムと日本に継承持続してきた空間システムの関係について共有できるガイドライン(地域に持続継承されてきたシステムを尊重する)を形成し、新たな地域づくりの空間計画の指標をつくることは時代の求めているものとなっている。 これまでにも、同様の問題意識から検討がなされてきているが、個別的表層的なものが多く、不明快さと混乱も生じている。それは、検討手法そのものが抱えている限界に由来しているとも考えられ、「知見や情報を編集する視座」や「環境批評的視座」など、新しい検討手法の開発も必要とされていると考える。 新たな世代との情報共有、概念共有を図るという目的も問題意識としてある。 検討の枠組み(観点の軸)

検討の方法と成果

1―本委員会

参加委員が各自の視点・意見のもとに複数の観点(軸)から検討し、日本の空間・景観システム及び近代の空間・景観システムと、近代化の中でのこの二つの空間システムの関係について一定の評価を行う。(空間システム・景観システムに関する豊富な蓄積をもった方々から意見を幅広く聞く。生活空間・生活環境に関する学術的立場・文化的立場からの意見を反映して検討する。)

が多く、不明快さと混乱も生じている。それは、検討手法そのものが抱えている限界に由来しているとも考えられ、「知見や情報を編集する視座」や「環境批評的視座」など、新しい検討手法の開発も必要とされていると考える。

新たな世代との情報共有、概念共有を図るという目的も問題意識としてある。

共同する委員会都市計画委員会、建築計画委員会(共同)、建築歴史・意匠委員会(共同)、農村計画委員会(共同) 設置期間2006年4月~2008年3月 応募要領 下記の(1)~(3)を作成の上、Emailにて提出下さい。

締切4月28日(金)必着 採否幹事会で決定の上、本人に通知します。なお、「本委員会」または「推進小委員会」どちらへ入っていただくかを採用通知の際にお知らせいたします。 提出先事務局研究事業部/近代の空間システム・日本の空間システム特別研究委員会公募係/E-mail:hamada@aij.or.jo |

近代の空間システム・日本の空間システム特別研究委員会設置提案書(2006年11月5日)

テーマ

- 古代から近代まで日本という地域文化の中で継承維持してきた空間システム・景観システム(近代まで地域に継承してきたシステム)が何かを整理する。

- 近代に世界的に広がった空間システム・景観システムが何を検討する。

- 近代日本の中で1、2がどのような関係であったかを検討する。

- 新たな時代を向かえている現在の状況を踏まえ、継承されてきた日本の空間システム・景観システムと近代の空間システム・景観システムの評価について、新たな地域再生にも対応できる共有できるガイドラインをつくる。

- 空間システム・景観システムに関する方々から意見を幅広く聞く。

研究の目的

地球環境と地域文化環境の継承・持続のための新たな時代の空間システムを構築するには、近代の空間システムを批評的に検討し、地域文化環境に根ざした地域固有の空間システムを再構築できるフレームを日本建築学会として基本的に検討する必要がある。西欧に根拠をもつ普遍性と合理性を主張する空間システムは16世紀以来、非西欧地域に侵入・普及し、地域に伝承してきた空間システムを転換してきた。日本は自ら政策的にそれ取り入れ、実施・先導してきた。この経過についての検討が、今日、日本の空間計画における近代化を理解・評価する一視点として重要視される。そして、この近代化の方針を新たな環境持続、文化継承の側面から基本的に再検討し、新たな地域と都市を再生するシステムを構築する時点に現在がある。 近代の空間システムについては1960年代以降、様々な課題があることが建築デザインや都市計画も含まれる幅広い範囲で多様に指摘されてきている。21世紀に入った現在では、新たな社会と環境の持続的発展・保全の時代の認識は社会全体の合意をえられるところにきている。従って現在の時点において近代の空間システムと日本に継承持続してきた空間システムの関係について共有できるガイドライン(地域に持続継承されてきたシステムを尊重する)を形成し、新たな地域づくりの空間計画の指標をつくることは時代の求めているものとなっている。

設置の理由

(既存の委員会との関係) 現在、様々な形でこれまでとは異なる新たな課題と方向が空間計画には求められている。しかし多様性の中での方向性には個別的表層的なものが多く、不明快さと混乱も生じており、その基本的な指標と枠組みが必要とされている。これには単に新たな課題に対する枠組みといった個別で不安定なものではなく、歴史的な経過の中での転換といった批評的な視座が必要で、それには近代という時代の空間システムがどのようなものであったかという位置づけと、かつそれぞれの地域に継承持続してきた空間システムがどのようなものであったかという整理と、更にその関係がどのようなものであったか、また今後はどのような関係であることが望ましいかといった基本的な位置づけと、それを経済も含めた現在と将来の多様な課題と対応させていくシステムとして検討することが極めて重要であると考える。これは都市形成・文化形成の認識および空間計画にあたっての根幹的枠組みであるが、現在はようやくそこに1つの共通な社会的国民的合意あるいは空間計画関連分野における合意が得られる段階まできていると考えることができる。 都市形成・計画史小委員会では近代都市計画による都市形成について事例対象をもとに幅広く検討している。その中に近代の空間・景観システムと日本の空間・景観システムの問題も含まれるが、本小委員会としては事例を重ねて広く多様な見方を整理する立場にあり、この課題の評価と判断は将来の継続的な課題になっている。しかし、本特別研究委員会のガイドラインがでれば、今後の幅広い課題を検討するにあたって、重要な指標とすることができる。

研究の項目

- 生活空間の形態及び形式を個別にとらえず、風土的背景或いは文化背景の中で関連し、持続するもの或いは変化(伝播等)するもの(システム)としてとらえる方法の位置づけ・手法に関する検討

- 空間システム・景観システムをはじめ、都市形成・郊外・計画・基準化・持続性・原風景・生態・批評・再生・再編等、本研究を推進するための基本概念の整理・位置づけに関する検討

- 日本の近代に近代以前から継承されてきた空間と景観の意味と内容の検討。地域空間における歴史的空間の意味と評価についての検討

- 日本に継承されてきた空間・景観を認識及び構成するシステムに影響を与えてきたアジアの空間と景観のシステムについての検討

- 近代以後、社会の発展の中で日本の生活空間と景観が変化した経過の概括的な検討と多様な評価

- 日本の近代に近代以前から継承されてきた空間・景観の意味・内容の中の、変化したものとその評価についての検討

- 近代化の中で農村的な環境が都市的な環境・住宅地環境に変わった意味と経過と課題に対する検討

- 日本の近代化に影響を与えてきた欧米の空間・景観を構成するシステム及び計画手法の検討

- 近代に新しく起こり、土台となった工業社会、工場生産システムと、地域に継承されてきた空間的景観的価値の関係についての検討

- 欧米に起こった郊外住宅地計画理論と日本の郊外の意味との関係に関する検討

- アメリカの空間・景観システム(都市市街地と郊外住宅地・住宅、文化的なものも含めて)の形成と日本への影響に関する経過の検討

- 日本の近代化の中で、独自に生まれた近代から現在にかけての空間と景観に対する手法に対する検討

- 明治の起こり方及び明治以後の日本の都市生活空間形成における課題についての認識と批評(日本が非西欧文化の中で欧米の空間的価値観を政策的先導的に取り入れてきた方法と過程とそのアジアへの影響について)

- 戦後、特に高度成長時代以後の日本の生活空間形成における課題についての認識と批評(ここにおいて得たものと失ったもの、特に次の世代に残された課題の量と意味、新たに展開する方向。②については、各委員が自己の体験した経験を含んで検討する)

- 大都市の空間・景観システムの経過とその課題・再生に関する検討

- 大都市郊外の空間・景観システムの経過とその課題・再生に関するの検討

- 郊外大規模住宅団地計画の手法とその形成並びにその課題・再生に関する検討

- 地方都市の社会的背景の中での空間・景観システムの経過の検討とその課題及び再生する方法に関する検討

- 参加委員が各自の視点・意見のもとに上記の検討項目について複数を検討し、日本の空間・景観システム及び近代の空間・景観システムと、近代化の中でのこの2つの空間システムの関係について一定の評価を行う。

- 特別研究委員会として、近代まで地域に持続継承してきたシステムを評価・尊重した生活空間形成のための、①の中から共有できるものをまとめたガイドラインをつくる。(アンケート等を実施する)

- 公開のシンポジウム等を実施し、広く意見を聞き、その成果を広報する。(建築学或いは都市計画学以外の生活空間・生活環境に関する学術的立場からの意見も伺う。)

予想される成果・効果、達成の可能性

- 近代の空間システムに対して建築学会が共有できる認識と位置づけを示すガイドラインを策定することができる。かつその多様な認識を各委員の個別的な批評を通して示すことができる。

- 近代以前からその地域に継承持続してきた空間システムに対して、その評価と計画的な位置づけについてのガイドラインを示すことができる。かつその多様な認識を各委員の個別的な批評を通して示すことができる。

- 近代以前からその地域に継承持続してきた空間システムと新たに計画する空間システムの関係について、その認識、課題、方法についての基本的なガイドラインを策定することができる。かつ多様な認識を各委員の個別的な批評を通して示すことができる。

- ガイドライン作成過程及び設定後には建築学会内に限らず、広く空間計画関連分野において、一定の指標を示すことになる。

- 都市形成・計画史小委員会としては多様で包括的な都市形成・計画史と、新たな空間と環境の再編について検討していくにあたって、その重要な基軸を1つ整理し、次の展開に進むことができる。

提案にかかわる過去の業績

公開研究会の連続的な開催:これまで都市形成・計画史小委員会では 2000年以来、公開研究会を14回開催している。事例を次に挙げる。

研究の期間

2006年4月~2007年3月(2年間)

その他(特記事項)

テーマ選考委員会付記留意事項

参考図資料