�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�V���F

06-Jun-2019

�@

|

�i�Ёj���{���z�w��@���H�w�ψ���@ ���U���^�c�ψ���@�g�b�v�y�[�W

|

�@�@�@�y���m�点�z2015�N�x�`

|

������

��2019/03/08�F���H�w�ψ���

��2019/01/29�F���U���^�c�ψ���C2018�N�x��R�V����U���V���|�W�E���C���z���

��2019/01/29�F���U���^�c�ψ���

��2018/12/10�F���U���^�c�ψ���

��2018/11/16�F���H�w�ψ���

��2018/11/08�F���Z���\�]���K������u�K��

��ISEV2018, Central South University, Changsha, China, 2018/10/27-28

��2018/10/04�F���H�w�ψ���

��2018/10/03�F���U���^�c�ψ���

��2018�N�x���i���k�F���k�����k�L�����p�X�j�C09/04�i�j�`09/06�i�j

�@9/4(��)�ߌ�@29��

�@�@�@�@13:45�`14:33 ����@�E�V�X�e���i6�j

�@�@�@�@14:36�`15:08 �U���\���E��� (4)

�@�@�@�@15:11�`15:59 �n�ՐU���E�� (6)

�@�@�@�@16:02�`16:34 �U�����o(1) (4)

�@�@�@�@16:37�`17:09 �U�����o(2) (4)

�@�@�@�@17:12�`17:52 �ˌ��ďZ�� (5)

��Inter Noise 2018�CChicago, Illinois 2018/8/26-29

��2018/06/22�F���U���^�c�ψ���

��2018/06/01�F���H�w�ψ���

��2018/04/25�F���U���^�c�ψ���

��2018/04/20�F2018�N�x���v���O�����Ґ���c

��2018/04/04�F2018�N�x���d�q���e�Y��

������

��2018/03/08�F���H�w�ψ���

��2018/01/23�F���U���^�c�ψ���C2017�N�x��R�U����U���V���|�W�E���C���z���

��2017/12/13�F���U���^�c�ψ���

��2017/11/28�F���H�w�ψ���

��2017/10/02�F���U���^�c�ψ���

��2017/09/11�F���H�w�ψ���

��2017�N�x���i�����F�L���H��j�C08/31�i�j�`09/03�i���j/2017�i�S���ԁj

�@8/31(��)�@38��

�@�@�@�@10:15�`10:55 ���U�́E�n�Փ`�� (5)

�@�@�@�@10:58�`11:38 �����U���E��� (5)

�@�@�@�@11:41�`12:21 ���U�� (5)

�@�@�@�@12:24�`12:56 �U������ (4)

�@�@�@�@12:59�`13:31 �U�����d (4)

�@�@�@�@14:30�`15:10 �U�������E����@ (5)

�@�@�@�@15:13�`15:45 �U�����o�E���\�]��(1) (4)

�@�@�@�@15:48�`16:36 �U�����o�E���\�]��(2) (6)

��Inter Noise 2017, Hong Kong, 2017/08/27-30

��2017/07/13�F���J������i���U���^�c�ψ�����U������@���ψ���j

��2017/06/21�F���U���^�c�ψ���

��2017/06/01�F���H�w�ψ���

��2017/04/28�F���U���^�c�ψ���

��2017/04/20�F2017�N�x���v���O�����Ґ���c

++++

��2017/02/23�F���H�w�ψ���

��2017/01/27�F���U���^�c�ψ���C2016�N�x��R�T����U���V���|�W�E���C���z���

��2016/12/05�F���U���^�c�ψ���

��2016/11/22�F���H�w�ψ���

��ISEV2016, Hangzhou, China, 2016/10/28-30

��2016/10/03�F���U���^�c�ψ���

��2016/09/12�F���U���^�c�ψ���

��2016�N�x���i��B�F������w�j�C08/24�i���j�`08/26�i���j/2016

�@�@8/24(��)�@45��

�@�@�@�@09:15�`09:55 ���U�́E�n�Փ`�� (5)

�@�@�@�@09:58�`10:38 �n�Փ`���E�U���`�� (5)

�@�@�@�@10:41�`11:21 ���U���E����@ (5)

�@�@�@�@11:24�`11:56 �U������(1) (4)

�@�@�@�@11:59�`12:23 �U������(2) (3)

�@�@�@�@13:30�`14:18 �U���\���E��� (6)

�@�@�@�@14:21�`15:09 �U���\���E�v�@ (6)

�@�@�@�@15:12�`16:00 �U�����o�E���\�]��(1) (6)

�@�@�@�@13:30�`14:18 �U�����o�E���\�]��(2) (5)

�@�@8/25(��)

�p�l���f�B�X�J�b�V�����F�u���z���̐U���Ɋւ��鋏�Z���\�]���w�j�v�̉���ɂނ���

��2016/06/21�F���U���^�c�ψ���

��2016/06/10�F���H�w�ψ���

��2016/04/22�F���U���^�c�ψ���

��2016/04/21�F2016�N�x���v���O�����Ґ���c

++++

��2016/02/22�F���H�w�ψ���

��2016/02/05�F���U���^�c�ψ���C2015�N�x��R�S����U���V���|�W�E���C���z���

��2015/11/19�F���H�w�ψ���

��2015/09/29�F���H�w�ψ���

��2015�N�x���i���C��w��L�����p�X�j�C09/4�i���j�`09/6�i���j/2015

�@�@9/5(�y)

�@�@�@�@11:31�`12:11 �n�ՐU�� (5)

�@�@�@�@12:14�`12:54 �U������E�� (5)

�@�@9/6(��)

�@�@�@�@09:30�`10:50 OS �O���U�����ɂ��n�Ղƌ�������(1) (5)

�@�@�@�@10:53�`11:57 OS �O���U�����ɂ��n�Ղƌ�������(2) (4)

�@�@�@�@12:00�`12:40 �U���\���E��� (5)

�@�@�@�@14:00�`14:48 �����E���U�� (6)

�@�@�@�@14:51�`15:39 �U�����o�E���\�]��(1) (6)

�@�@�@�@15:42�`16:22 �U�����o�E���\�]��(2) (5)

��inter.noise 2015, the 44th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, San Francisco, California, United States of America, 9 -12 August 2015

��06/04�F���H�w�ψ���

��04/20�FAIJ���v���O�����Ґ��ψ���

��04/13�F���U���^�c�ψ���

��ICAV�CPorto, Portugal, 30/Mar-1/April/2015

|

�@�@�@�@�y�ߋ��̂��m�点�z�@�m2007�`2010�n�C�m2011�`2014�n

�`�`�`�`�`

���P�X�W�Q�N�����@�y�ψ���ϑJ�ꗗ�\(�`2017�j�Fpdf�t�@�C��(96KB)�z

| �@�y���U���^�c�ψ���̊�{���O�z |

�@�@�@�u�n�ՁE�������A����L����������ĉ�X����芪�����E�̓���I�ȐU�����v

�@�@�@����舵���H�w���� |

| �y���s���C���̑��z |

| 2018.11.10 |

���z���̐U���Ɋւ��鋏�Z���\�]���K���E����� �iAIJES-V0001-2018�j |

| 2012.01 |

���U�������̂���݁i�U�j�@�ψ�����@1996�N�`2010�N�@pdf�t�@�C��(2,007KB) |

| 2010.11.01 |

���U�����\�v�n���h�u�b�N |

| 2010.10.01 |

�Z��̐ݔ��@���ΏۂƂ�������g���̈�̉��ƐU�����ւ̑Ή����� |

| 2004.05.01 |

���z���̐U���Ɋւ��鋏�Z���\�]���w�j�E������i��Q�Łj

���{���z�w�����iAIJES-V001-2004�j

|

| 2000.06.25 |

���Z���\�Ɋւ�����U���]���̌���ƋK�� |

| 1999.03.10 |

���U���E�ő̉��̑���Z�p�}�j���A�� |

| 1996.01 |

���U�������̂���݁@�ψ�����@1982�N�`1995�N�@pdf�t�@�C��(2,252KB) |

| 1991.04.20 |

���z���̐U���Ɋւ��鋏�Z���\�]���w�j�E������i��P�Łj

|

| �y�g�s�b�N�X�z |

�E����z���ɂ�������U������E���͂Ɋւ��鎑����i2019.3�j

�@���U�����蕪�͏��ψ���C���蕪�͎����쐬�v�f

�@�{�����́C���{���z�w���Web�T�C�g(https://www.aij.or.jp/gakujutsushinko/f-a00/fc00-12/fc10-12.html)

�@����C �������Ń_�E�����[�h�ł��܂��B�U������̍ۂɂ����p���������B

�E���Z������݂����U���]���ɗp����W���I�Ȕ��f�͂��イ�ɂ����i2018.5�j

�E���w���z���̗h�ꋏ�Z���i���h���Z��ԓ��ł̏����ەω��j

�@→�u�������n�k���ւ̑Ή��֘A�v�T�C�g�Ɍf�� |

| |

| �y���͈˗��z�@ |

���݂͂���܂���

|

| |

| �y���ʕz |

�E�ˌ��ďZ��̎O�����U����������E���́E�]��WG

�@���U�����茋�ʋL�^�V�[�g�������p������

�@�@1)�ˌ��ďZ��ɂ�����

���U������ipdf�t�@�C��,610KB�j

�@�@2)�t�^1_���ӌ`���t���[�ipdf�t�@�C��,179KB�j

�@�@3)�t�^2_���U�����茋�ʋL�^�V�[�g�̎���ipdf�t�@�C��,77KB�j

�@�@4)�t�^3_���U���Ɋւ���p���`����iExcel�t�@�C��,47KB�j

�@�����U�����茋�ʋL�^�V�[�g(format)�iExcel,165KB�j

�@�����U�����茋�ʋL�^�V�[�g(�L����)�iExcel,128KB�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�⍇����F

|

| |

|

|

���U���̕ω��@�m�_�{��i�i�����s�s��w�j�F��}�E���ρn |

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@��{�� |

|

���l���E�t�s���E���G��

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

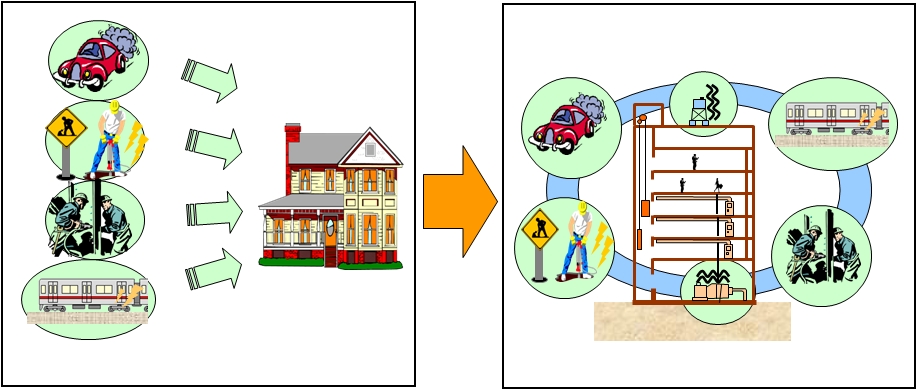

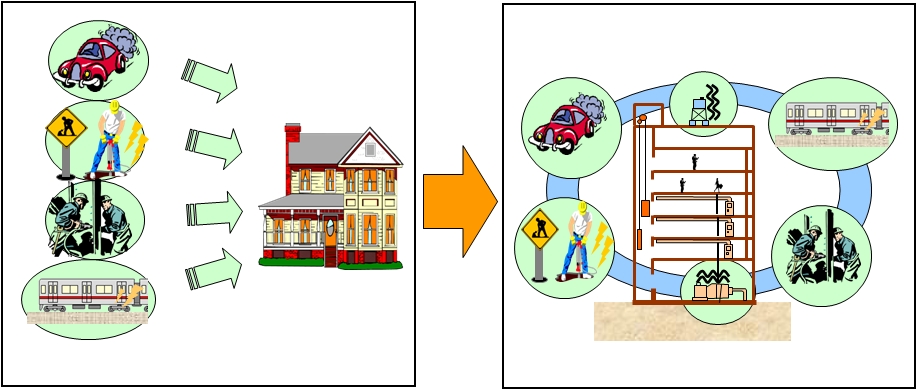

�@�����U���̑ΏېU��������ї̈�̕���

|

|

|

| �U�����̎�� |

0.����@ |

1.�U�������g�̐U������ |

2.�U���̓`�d�o�H |

3.�����̐U������ь����E���ւ̉e�� |

4.�U���̐l�Ԃւ̉e�� |

| A.�����@�B�� |

A-0 |

A-1 |

A-2 |

A-3 |

A-4 |

B.��ʋ@�֎����ԁE�S����

|

B-0 |

B-1 |

B-2 |

B-3 |

B-4 |

C.��ʋ@�֔�s�@�E�D����

|

C-0 |

C-1 |

C-2 |

C-3 |

C-4 |

D.���O�ݔ��@�B��

|

D-0 |

D-1 |

D-2 |

D-3 |

D-4 |

E.�l�E���Ȃǂ̏Ռ���

|

E-0 |

E-1 |

E-2 |

E-3 |

E-4 |

| F.���R�O�� |

F-0 |

F-1 |

F-2 |

F-3 |

F-4 |

| G.���̑� |

G-0 |

G-1 |

G-2 |

G-3 |

G-4 |

|

|

|

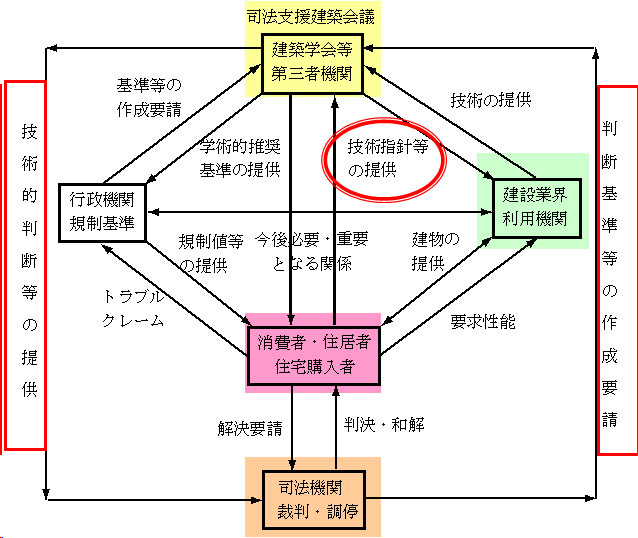

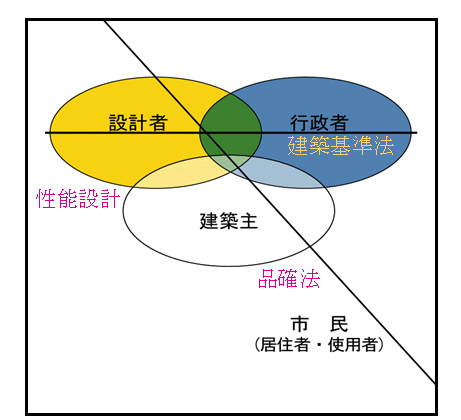

�K���E�K�����̑��݊W

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�o�T) ��㏟�v, 2004�N�x���{���z�w����i�k�C���j���H�w����p�l���f�B�X�J�b�V��������

�@�u���U���̐��\�]���Ɍ����āv, p.6

|

|

|

�@�i�@�x�����z��c��2000�N12���ɔ������A�{��̎Љ�v���̑傫�Ȓ��̈�ł���B�^�c�ψ���̉��ɁA�x������A�������������ѕ��y��𗬕����3�̕������B

�@�u��E���x�v

�u��Q�̒��x���ʔO�Ƃ��Ă��܂�ł�����x�v�A�ɂ߂Ċ��o�I�Ȃ��́B���x���Ă��邩�ǂ����̍����ƂȂ閾�m�Ȑ��l���Ȃ��A�����������ɍ���B

�@��E���x�Ƃ������t�͔���@�����g���Ă���T�O�ł���B�ŋ߂͌����̍s�g�ƌ����̍s�g���Փ˂����ʂ������Ă��邪�A�]���킪���͋��h������}��Љ�ł���A�Љ�ʔO���E���������̍s�g�͋�����Ȃ��Ƃ��锻�f�̊�Ƃ������̂���E���x�ł���B���@709���ł͑��l�̌�����@����ی삳���ׂ����v��N�Q�����ꍇ�A���Q�����ł���ƒ�߂��Ă���B���Q����W�Q�Ȃǂɂ���Q�͔�Q�҂̐l�i�I���v�ɑ���N�Q�ƂȂ邪�A���Q�҂̍s�ׂ͏��L���̍s�g�ł��邽�߁A���̒����͂ނ��������B�����ŁA���̐N�Q�̒��x���������̂Ɏ�E���x���g���Ă���B�������Ȃ���A��E���x�͒�ʓI�ɒf��ł��A���ʂ����Ƃ��ł���ړx�ł͂Ȃ��A������n�搫�A�������ȂǏ��ʂ̎���𑍍��I�ɍl�����āA�D�揇�ʂ�y�d�x�����ȂǂɊ�Â��X�̎��Ă��ƂɌ������邵���Ȃ����̂ł���B

1)�u������U���̂悤�ɖ��������悢���̂ɑ��Ď�E���x�Ƃ����T�O�͂悭�킩�邪�A�i�ς̂悤�ɏ������t�͈��������������ȋ�����x���ቺ���邱�Ƃɑ��Ď�E���x�Ƃ����T�O�͓��Ă͂܂�̂��v�Ƃ������₪�������B����ɑ��āA��E���x�Ƃ͂��܂�̌��x�ł���A�����闘�v�������邱�Ƃɑ�����x���܂܂��B���̌��x��@���I�ɂ����ɑg�ݗ��Ă邩�Ƃ������Ƃɂ����Ď�E���x�Ƃ����T�O���g���Ă���B

4)�u�U������̖��ɑ��āA��E���x�̋K���͒�܂��Ă���̂��v�Ƃ������₪����A�U������Ɋւ��Ă̓K�C�h���C������������Ă�����ł���A��������Q�Ƃ��Ă������������Ƃ̉��������B�܂��A�W���Z��̑����ɑ��āA���܂ł́u���݂��l�v�Ƃ����F�����������B�������Ȃ���A�K���l�ł͑���Ȃ��l���Ƃ̎�E���x�̈Ⴂ������A�ŋ߂ł͑��Q�������F�߂���悤�ɂȂ��Ă������Ƃ�����A����{������������ł���Ƃ̃R�����g���Ȃ��ꂽ�B

���z�G���C2010�N5�����������|�[�g�C�i�@�x�����z��c��10��u����i2009�N12/16�J�Áj�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|